Il punto è concetto geometrico, filosofico, astronomico.

La geometria euclidea, ad esempio, ci insegna che per due diversi punti passa una sola retta; ma che per un solo punto, il numero di rette passanti è infinito. Siamo nel campo dei corollari ai celebri postulati, cinque pilastri matematici dei quali non è dato dubitare per nessuna ragione.

Così, il punto – inteso come unità numerica – è anche principio primo nella scuola pitagorica; ed è a sua volta incluso nella relatività generale di Einstein. Non solo: il punto di fuga (detto altresì fuoco), ossia il centro verso cui protende un fascio di rette all’interno di una proiezione, è un concetto prospettico che dalla geometria migra verso l’arte, prima architettonica, poi fotografica. E proprio in ambito fotografico, il punto luce, reale o fittizio che sia, assume centralità per la costruzione di un’immagine.

La forza simbolica del “punto” ben si attesta in inglese, dove polisemia e gioco perifrastico caratterizzano il termine “spot”: luogo concreto (“location”) al quale si associa una posizione precisa; punto fisico (neo, macchia) o mentale (punto di forza, “strong spot”); punto di condensazione del linguaggio commerciale (“spot” pubblicitario); attrezzo di scena capace di produrre e indirizzare la luce (“spotlight”), che nel gergo teatrale, cinematografico e televisivo chiamiamo riflettore o faretto.

Spot Home Gallery – Sala 1

E adesso, al numero 66 di via Toledo, tra i più vitali crocevia di Napoli, poco lontano da piazza Carità, vediamo nascere e (r)esistere – letteralmente – uno spot.

È un punto di massima torsione, un luogo dove nulla si disperde, tutto si ritrova, e dove le energie confluiscono dopo aver a lungo vagato. Qualcosa di simile alla singolarità gravitazionale: in termini astronomici, il momento di primordiale concentrazione dell’Universo, con infiniti valori di temperatura e densità, quando il tempo non esisteva, né la luce aveva fatto capolino (sarebbe balenata 380000 anni dopo il Big Bang, con lo sprigionamento dei fotoni) e l’universo era, in altre parole, una sola camera oscura per noi del tutto inimmaginabile. Gli oggetti, le forme e tutta la materia ne facevano parte solo in potenza, forse già impressi nei margini di un quadro, benché non ancora sviluppati, come una pellicola prima del bagno chimico.

A Napoli – questa la principale differenza – il punto di cui parliamo è invece attraversato da una purissima energia luminosa, un’onda che presuppone il buio, e che lo include come soglia di passaggio, senza esserne inghiottita.

Si chiama Spot home gallery, ed è la nuova galleria fondata da Cristina Ferraiuolo.

Punto d’intersezione, ma anche d’irraggiamento, con una duplice missione: tanto promuovere la fotografia contemporanea, mediante un dialogo tra molteplici forme artistiche ed espressive, quanto ospitare gli artisti, affermati o emergenti, ai quali interessi esplorare la fervida realtà partenopea. Spot home gallery costituisce dunque “un presidio di senso”, come dichiara la stessa Cristina, poiché al momento “diffondere arte e bellezza è un’urgenza”.

Spot Home Gallery – Sala 2

Il nome della galleria, tra i vari significati coinvolti, rivela un’ulteriore chiave di lettura non meno importante delle altre. Ce ne accorgiamo dopo aver varcato la soglia della galleria, quando, lungo il corridoio tra la sala 2 e la sala 3, esposta su di una mensola laterale, notiamo un’immagine in bianco e nero. Vi è racchiuso un angolo di marciapiede dove, oltre un gruppo di passanti, si scorgono due vetrine rettangolari. Scopriamo allora, con nostra grande sorpresa, di stare guardando sempre via Toledo, alla stessa altezza in cui ci troviamo adesso, ma sul lato opposto rispetto all’attuale galleria: un tempo, presso quel lato di strada, sorgeva un negozio di fotografia. Il suo nome era Spot 2. Cristina Ferraiuolo decide così di omaggiare l’attività del padre, rimasta in piedi per trentacinque anni, a partire dal lontano 1974, ma ormai sostituita dall’ennesimo Centro TIM.

Cristina Ferraiuolo

Di fronte alla vecchia sede del negozio, laddove esisteva lo studio paterno – prima trasformato in abitazione di Cristina, poi in riparo per artisti provenienti da varie parti del mondo – ora c’è Spot home gallery. Il senso di familiarità non ha mai cessato di permeare questi spazi, insieme alla loro investitura artistica e specificamente fotografica.

Anche Cristina, dopo aver intrapreso la carriera di dottore commercialista dal 1990 al 2002, ha interamente abbracciato la vocazione mai sopita dentro di lei, coltivando a tempo pieno la fotografia che durante l’infanzia dominava i suoi ambienti domestici; ed è proprio la casa di via Toledo 66 ad aver accolto la sua prima camera oscura.

Spot home gallery si scopre essere perciò un “dolce ritorno a casa”, un coraggioso punto di partenza e una provvidenziale meta d’arrivo.

Come prevede un certo combinarsi di similitudini e di fortunate affinità, che non di rado nella convivenza artistica fanno fiorire empatia, fratellanza e sodalizio creativo, alcune figure incrociate da Cristina nel corso degli anni non mancano adesso di affiancarla.

“Ho scelto di presentare una ‘famiglia’ di fotografi”, spiega Cristina, “nella quale i legami affettivi s’intrecciano a corrispondenze artistiche. Lavori realizzati nell’arco di oltre vent’anni a Napoli da amici fotografi che mi hanno ispirato e con i quali ho condiviso momenti di vita, la passione per la fotografia e l’amore per la mia città.”

Locandina ufficiale della mostra

Nasce così la prima esposizione allestita presso Spot home gallery: una mostra collettiva, visitabile dal 4 febbraio al 30 giugno 2021, con cui la galleria va finalmente aprendosi agli occhi degli spettatori, dopo un primo rimando causato dall’emergenza Covid.

E il titolo dell’esposizione suona tra i più indicati: Andamento lento.

Non tanto un rimando all’omonimo pezzo di Tullio de Piscopo, quanto soprattutto un invito a rallentare, secondo la tipica terminologia musicale, sostando in un perimetro che non sia avulso dal resto, un punto di osservazione che ci restituisca – potenziato – il nostro riflesso, e che, attraverso un atto di piena (auto)coscienza, ci doni parte del tempo perduto. Solo a questa velocità, e da questa inedita prospettiva, infatti, è possibile auspicare una liberazione, seppure episodica o finanche illusoria, dai flussi nei quali viaggiamo quotidianamente mortificati.

Otto fotografi, inclusa Cristina Ferraiuolo, delineano un percorso fatto di oltre cento immagini e di un’istallazione audiovisiva. Sebbene ogni artista vanti individualmente la propria storia, la propria tecnica e il proprio linguaggio, e sebbene ognuno di loro provenga da una diversa area geografica del pianeta, tutti contribuiscono al mosaico di prospettive proiettate su Napoli.

© Michael Ackerman

C’è chi, come lo statunitense Michael Ackerman, perlustratore di mondi alla deriva, intercetta le imprecise traiettorie dell’umano, per custodirne la sofferenza ed elevarla a un massimo grado di astrazione. Il suo obiettivo s’insinua negli anfratti, nei moti disparati e notturni, nei controluce, nelle carcasse e nelle screpolature dei muri, a cui corrisponde un rischioso deterioramento delle immagini, della loro struttura e della loro sostanza – durezza estetica, quest’ultima, da non leggere come vera firma dell’artista, bensì come allusione all’esperienza “mai incontaminata”.

© Morten Andersen

Il norvegese Morten Andersen attua invece un’operazione di cucitura urbana, fabbricando un paesaggio impossibile, ispirato alla fantascienza, dove torrette alla Metropolis (in realtà chiese semisconosciute) si mescolano ad androni di palazzi avvolti da tinte surreali. Le immagini appartengono al progetto Untitled.Cities, che vede l’unione di diverse città (tra cui Marsiglia, Parigi, Mosca, San Pietroburgo e, appunto, Napoli) generare una metropoli fittizia, senza nome, come un mostro frankensteiniano nel quale s’inserisca una riflessione “sul rapporto tra storia, futuro e sviluppo della città moderna”.

© Luca Anzani

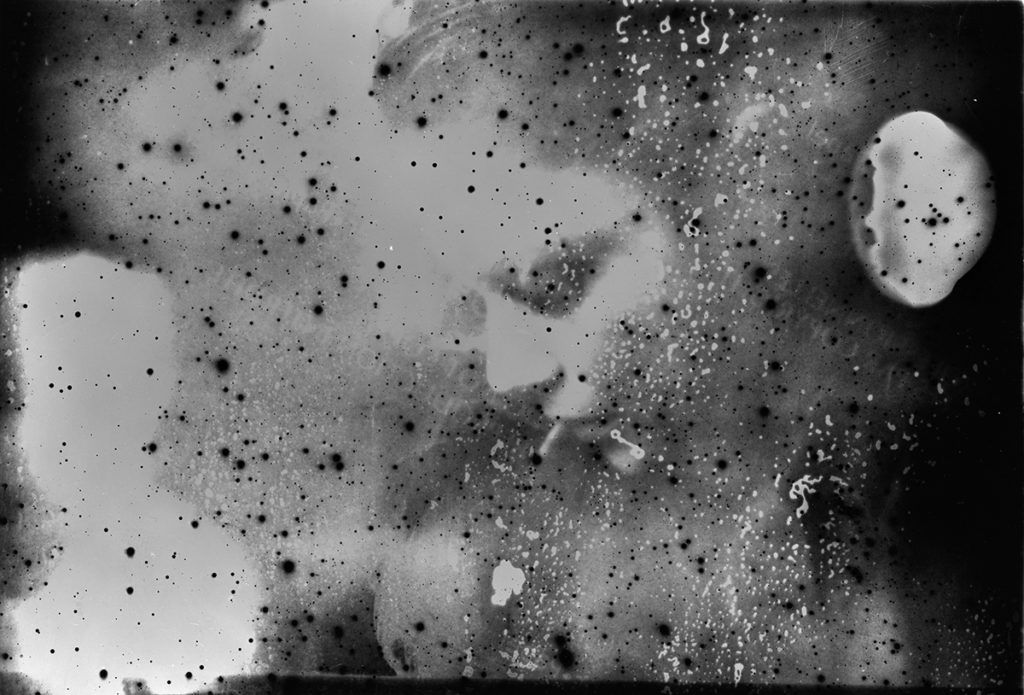

Luca Anzani, fotografo napoletano, fondatore del Centro di Fotografia Indipendente, presenta una serie di foto dove assoluto protagonista è l’errore, l’Amartema (Αμάρτυμα in greco), nato dalla casualità, dalla sperimentazione in camera oscura e dall’uso – anche scorretto – di attrezzature obsolete.

© Luca Anzani

“Questa non è che una piccolissima selezione”, chiarisce Luca. “Le stampe totali raggiungevano quasi il migliaio. Il mio lavoro poggia proprio sulla reiterazione sistematica: in funzione della carta e della chimica utilizzate, si ottiene un effetto del tutto diverso. Una parte di fotografie è stata modificata direttamente sui negativi. Tramite la chimica, ho cercato un sostanziale effetto di distruzione, con risultati simili, ma mai uguali. Naturalmente non agisco sugli originali, che copio utilizzando pellicole ortocromatiche, a sensibilità bassissime, di 25, 40 e 80 ISO. Non ho una marca preferita, dipende da quello che trovo. Come per le macchine, non ne preferisco nessuna in particolare, e cambio in funzione del lavoro: persino quelle di plastica, quelle usa e getta, le smonto e poi le ricarico con una pellicola bobinata da me. Il metodo varia sempre a seconda dello scopo. La fotografia, in genere, è costituita di due momenti, lo scatto e la camera oscura, ma per me conta soprattutto il secondo momento. Che esca bene uno scatto è relativo; anche fotografie volutamente sfocate o banali possono assumere effetti inediti. Amartema, d’altronde, risente della mia laurea in Filosofia: è una riflessione sullo scarto, sul rifiuto, sull’errore intenzionale, sul recupero di ciò che, apparentemente inutile, viene allontanato.”

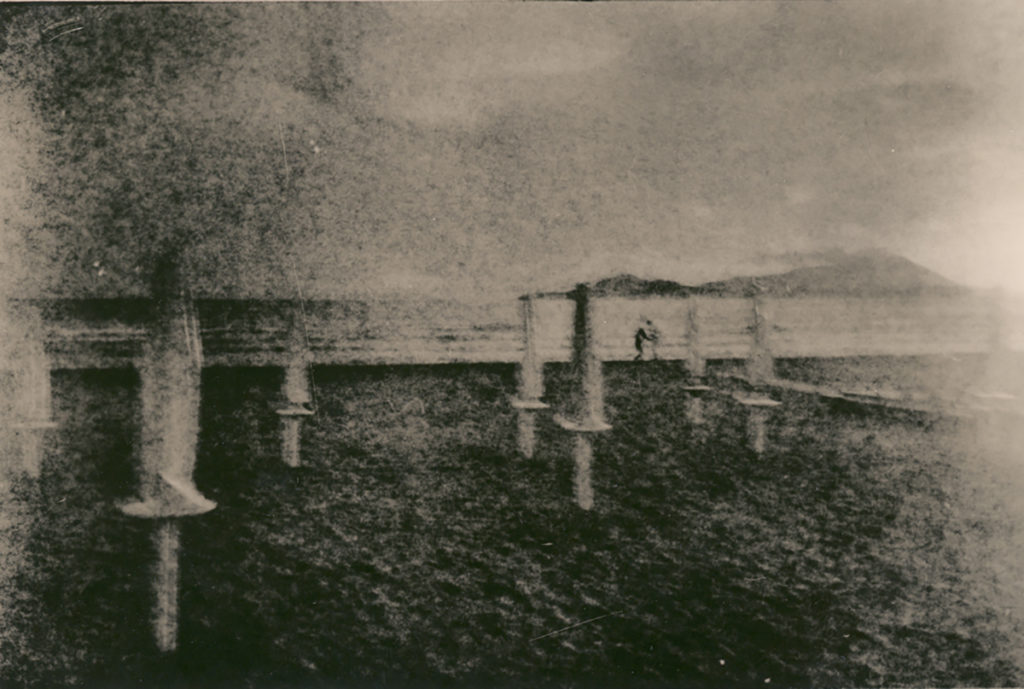

© Martin Bogren

Lo svedese Martin Bogren, di formazione documentaristica, elabora a suo modo una raffinata confutazione del principio heisenberghiano: delicatezza e lirismo, qualità essenziali della fotografia di Bogren, documentano ogni luogo senza contaminarlo – il che non significa, ovviamente, senza filtrarlo. Nelle varie inquadrature, come tante pagine di un diario, Napoli ci viene consegnata sotto forma di spettri appesi ai balconi, d’illusioni ottiche, di sfumature ed onirismi, che scandiscono un itinerario più ampio, compiuto da Bogren per tutta l’estensione dell’Italia, tra le cui tappe rientrano anche Roma, Bologna, Palermo e Torino.

© Lorenzo Castore

A Napoli abbondano palazzi imponenti, di valore storico ma potenzialmente condannati all’oblio, alcuni dei quali – come l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario, l’Asilo Filangieri e il Carcere Minorile Filangieri – sopravvivono per merito di energiche iniziative sociali; altri, non meno importanti, finiscono man mano rimossi dalla memoria collettiva. Tra questi ultimi spicca l’ex Ospedale Psichiatrico Leonardo Bianchi, un tempo il più grande manicomio del Sud Italia (220000 metri quadri di padiglioni, corridoi e stanze adoperate dal 1897 al 2000), dove Lorenzo Castore, fotografo di origine fiorentina, ambienta il suo progetto audiovisivo intitolato Sogno #5.

© Lorenzo Castore

Qui alcune sagome rarefatte – in realtà pazienti bipolari chiamati ad improvvisare “partiture fisiche sulla base di una lettura emozionale de Il Sogno di August Strindberg” – attraversano i luoghi compromessi dall’incuria e dallo sfacelo, come uno stuolo di fantasmi sparsi per un vecchio palcoscenico, al punto che “il disordine mentale e il crollo dello spazio pubblico si riflettono l’uno nell’altro”.

© Cristina Ferraiuolo

Dietro Stone Butterfly, progetto di Cristina Ferraiuolo, scorre invece tutta l’energia femminile di cui Napoli è calderone ribollente: un’energia che divampa sui volti e sulla pelle di ragazze giovanissime – da Cristina definite dolcemente le “sue butterflies” – colte perciò nel loro momento di massima fioritura, quando l’insolenza si mescola all’eroismo, e le infinite possibilità del futuro sembrano essere a portata di mano. Eppure basta poco perché quella carica finisca dissipata, e i sogni debbano essere interrotti o, semmai, ridimensionati.

© Cristina Ferraiuolo

“Sembrano guerriere, fiere a cavallo dei loro mezzi, spinte in una corsa prepotente alla conquista di pochi metri di territorio, in quel brevissimo momento della vita in cui tutto sembra possibile. La loro bellezza è nell’energia vitale che sprigionano, una forza generatrice che si consuma velocemente come la vita delle farfalle.” Il progetto Stone Butterfly, al quale Cristina ha lavorato tra il 2002 e il 2018, è sfociato nella pubblicazione di un omonimo libro con l’editore svedese Gösta Flemming.

© Adam Grossman Cohen

Adam Grossman Cohen, fotografo e regista nato a New York, s’immerge a sua volta nella fluidità del tempo, da cui recupera il senso della momentanea fissità: come sappiamo, il cinema poggia sull’illusione del movimento, e cioè sulla rapida successione di fotogrammi che, presi singolarmente, restituiscono un’immagine immobile. Rallentare la velocità del rullo di pellicola durante il montaggio o la proiezione, in altre parole, significa ridurre anche la velocità dell’azione, fino ad ottenerne uno screenshot, una cristallizzazione – dunque una fotografia. Così Adam, estrapolando fotogrammi (frames) da film Super-8 girati a Napoli nel 1996 e nel 2000, intesse un tiepido flusso di evanescenze, di visioni sospese prima di perdersi, e il tema del rallentamento, su cui si gioca la mostra, ne esce quanto mai rafforzato.

© Richard Pak

Infine il francese Richard Pak, artista multidisciplinare, cattura una scia di veicoli acquattati ai lati di via Manzoni: le automobili solitarie, raccolte in un corteo statico, e i giornali premuti contro i finestrini, d’accordo con la penombra espansa tra un lampione e l’altro, celano un piacere ambivalente dove l’atto clandestino e la ritualità dell’istinto gregario convivono senza contraddirsi. Interessato a rappresentare l’intimità nella sfera privata e pubblica, ma estraneo alle facili tentazioni del voyeurismo, e lontano da qualsiasi forma d’irriverenza, Pak indugia su quei gusci d’amore come uno spettatore di passaggio, un occhio che si limiti a notare ciò che solo le carte stropicciate sui marciapiedi, all’alba del giorno dopo, potranno ancora testimoniare. In onore di Alessandro Manzoni, al quale è dedicata la strada, la serie di scatti s’intitola I Promessi Sposi (Les Fiancés); ed è facile immaginare che i volti di Renzo e Lucia, “parcheggiati dietro le loro tende di fortuna”, declinino un nuovo modello di romanticismo urbano.

Emanuele Arciprete