L’intervista ad Achille è stata una mia iniziativa, da lui approvata con la consueta gentile timidezza; eppure sinora non abbiamo stabilito come articolare le domande e le risposte. Non essendo mia intenzione improvvisare, cerco di elaborare insieme a lui una strategia che risulti efficace per entrambi e che ci salvi dal rischio della ripetizione.

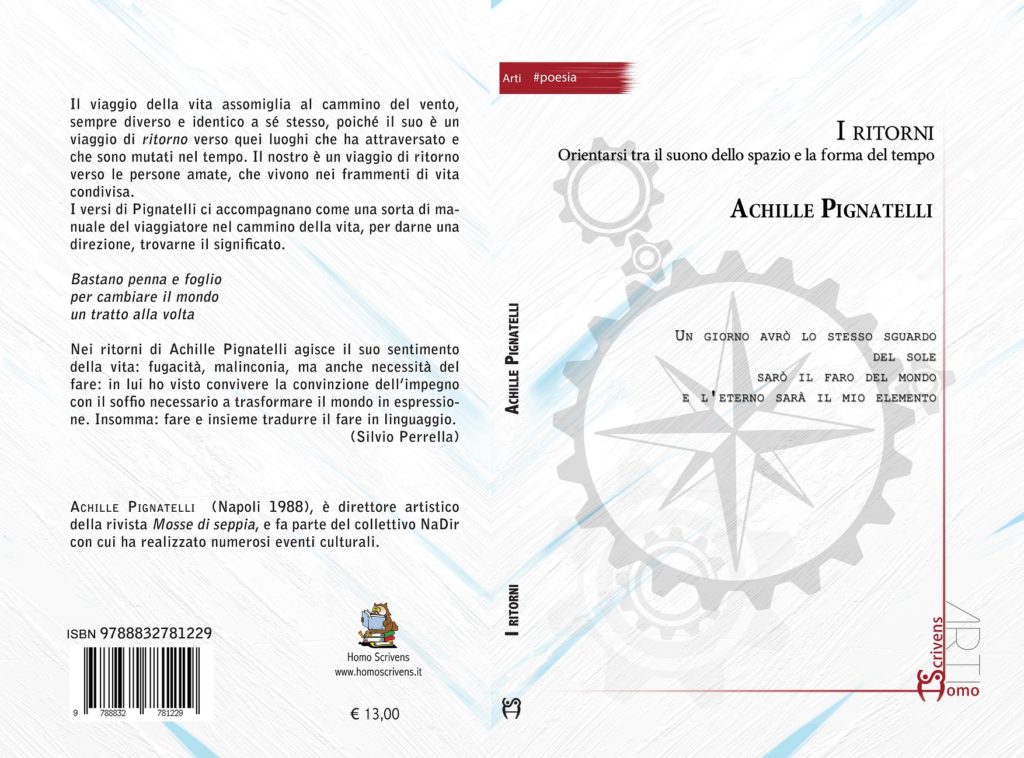

Questo perché, piuttosto recentemente, Achille è stato già intervistato da Rosina Musella su Il Denaro. E il motivo di quell’articolo è lo stesso da cui sono guidato io adesso: l’esordio poetico di Achille, con una raccolta dal titolo I ritorni. Orientarsi tra i suoni dello spazio e la forma del tempo, edita dalla casa editrice partenopea Homo Scrivens. Un’opera divisa in otto sezioni, i cui nomi seguono la rosa dei venti: Tramontana, Grecale, Levante, Scirocco, Ostro, Libeccio, Ponente e Maestrale. La presentazione del libro si è tenuta presso lo Scugnizzo Liberato, il 24 maggio; e un mese dopo, il 23 giugno, Achille è intervenuto nell’ambito del Napoli Teatro Festival.

A questo punto, la domanda sorge spontanea: perché una nuova intervista? Non c’è forse il rischio di ricalcare troppo la precedente? Ebbene, il pericolo ci sarebbe, senza dubbio, se io e Achille non avessimo una carta in più da giocarci. E cioè un’amicizia decennale. Il nostro incontro è avvenuto tra i corridoi del liceo, dove, malgrado la differenza di età (lui ha due anni più di me), non si possono contare le esperienze, specialmente artistiche, che ci hanno accomunato nel corso del tempo. Proprio la poesia è nata come passione comune, un rituale creativo, quasi una divinità pagana alla quale sacrificare settimanalmente i nostri versi impertinenti: ancora giovanissimi e inesperti, davanti ad un buon bicchiere di vino o di assenzio, io e Achille studiavamo insieme la metrica, e in perfetto stile bohémien, ci sfidavamo a suon di endecasillabi.

Questa nostra intimità ci permette allora d’impostare diversamente l’intervista, muovendoci in uno spazio tra l’informale e il biografico.

«Partiamo dai testi», propongo io. «Scegline alcuni, quelli più rappresentativi a cui associ un ricordo, un aneddoto, un’esperienza vissuta prima o durante la composizione.»

Ad Achille l’idea piace, i suoi occhi mi restituiscono una luce d’intesa. Raccoglie il volumetto e si mette a sfogliarlo; io intanto preparo il registratore, apro il quaderno per gli appunti, e di tanto in tanto osservo l’amico assorto nella scelta, ammirandone la barba scura e odissiaca.

Alla fine la selezione dei testi è ultimata.

«Bene», dico ad Achille. «Adesso leggimi ogni poesia, e raccontami la storia che c’è dietro.»

Achille comincia a parlare, io prendo nota, rifletto con lui, e l’intervista man mano prende forma. Ma soprattutto, evidenzio sei tipologie di aneddoto: universitario (o, scherzosamente, profetico); musicale; politico; esistenziale; sentimentale; stilistico.

La prima poesia, appartenente agli aneddoti universitari, s’intitola Il popolo cresciuto sul mare (dalla sezione Ostro).

Il popolo cresciuto sul mare

Greco di stirpe e di affanni

i suoni e i profumi di ogni

tempo e luogo io sento.

Parlo col mar che riflette

il mio volto dentro il suo

e nello splendore del sole

ascolto un doloroso

canto, come se la vita

fosse dinnanzi ai miei occhi

nello sconfinato suono

del mio fiato tra le onde.

«Questa poesia», spiega Achille, «la scrissi mentre studiavo Filosofia all’università, e stavo seguendo in particolare il corso di Estetica. Nel programma, quell’anno, c’era la lettura de La nascita della tragedia di Nietzsche. È un’opera che mi ha colpito sin da subito. Al liceo già avevo letto qualche passo, ma studiarla all’università fu una bella occasione. Gli studi filosofici sono pienamente rientrati nel mio bagaglio culturale e poetico. Ricordo la sera in cui scrissi questa poesia. Ero a casa, mi ero appena messo a letto, avevo chiuso gli occhi. Improvvisamente li aprii di nuovo, scesi dal letto e corsi subito a scrivere. Avevo avuto quest’immagine di un uomo che si trovava sulla sua barca in mezzo al mare, guardava le isole distanti e rifletteva il suo volto nell’acqua. Scrissi la poesia di getto. Poi, sereno, andai a dormire.»

Riflettesti su ciò che avevi scritto?

«Mentre componevo, no. È somigliato al momento del parto. Come se l’immagine, il significato, la sonorità, tutto avesse preso vita lentamente e, nel ventre della donna, fosse cresciuto man mano, fino a dover vedere la luce.»

Insomma, questa cosa è fermentata dentro di te durante l’arco della giornata, e di notte c’è stato il momento del travaglio.

«Esatto.»

E tendenzialmente, quando scrivi, la tua ispirazione è concettuale o aconcettuale? Segui un’idea o un’immagine?

«Entrambe. Per me poesia e filosofia sono estremamente vicine. Addirittura potrebbero essere tranquillamente la stessa cosa. Due volti della stessa medaglia.»

D’altronde la filosofia è nata sotto forma di poesia. La filosofia greca, intendo.

«Verissimo. E l’immagine si trova ad esprimere un concetto, così come il concetto riflette letteralmente l’immagine. Lavorano in simultanea.»

Perciò quando tu visualizzi l’immagine, essa ha già un significato.

«Sì. O ha già un significato; oppure quell’immagine mi rimanda ad un significato, come in un gioco di eco. E la cosa più simpatica, persino inquietante, avvenne il giorno dopo, quando tornai all’università. Mentre il professore stava parlando della Nascita della tragedia, del rapporto tra tragedia e tragicità della vita, tra tragedia e dolore, improvvisamente ci invitò ad immaginare quest’uomo greco che, a bordo della sua barca, guardava se stesso nel riflesso marino. Io ovviamente sgranai gli occhi per la coincidenza. Ne avevo parlato poche ore prima nella poesia, com’era possibile quella ripetizione? E a parte la sorpresa, trovai una coerenza, una continuità, tra quello che avevo detto e quello che stavo studiando. In altre parole, l’autore era diventato mio, lo avevo metabolizzato, mi trovavo d’accordo con lui.»

E nell’ottica nietzschana, un greco impegnato a guardarsi in acqua, è un greco che sta compiendo un atto di progresso o di regressione? Quel greco, cioè, nell’acquisire maggiore coscienza perché l’acqua gli fa da specchio, secondo Nietzsche, è un greco che si sta liberando o che invece si sta avviando verso qualcosa di pericoloso? Troppa coscienza potrebbe portare a Socrate…

«Più che Socrate, potrebbe portare ad Apollo. Socrate di certo è filosofo apollineo. Immagina però di osservare la luce più forte possibile. Arrivato ad un certo punto, cosa vedresti? Un’ombra. Allo stesso modo, un eccesso di conoscenza ti porta a Dioniso, che è un’ombra, lo spirito oscuro, l’abisso. Dioniso e Apollo convivono; l’uno non esiste senza l’altro. E alla fine l’Arte è questo: un gioco tra consapevolezza e inconsapevolezza, tra dolore e razionalizzazione.»

Ci dedichiamo quindi alla seconda poesia, intitolata Note distanti (dalla sezione Tramontana), spostandoci nel campo degli aneddoti musicali.

Note distanti

Ascolterò la vita

nel silenzio dei miei

giorni

e potrò dire

forse

d’aver vissuto.

«Questa poesia è dedicata al cantautore Cesare Basile. La scrissi quanto lui venne a suonare per la seconda volta allo Scugnizzo Liberato. Lì io sono il responsabile accoglienza del collettivo NaDir, quindi il mio compito è di stare nel backstage e di assicurarmi che i musicisti si trovino a proprio agio. Mi ricordo che prima di scrivere questa poesia, si stava parlando con Cesare della genesi del singolo Cincu Pammi, che racconta la disciplina del bastone siciliano, adesso diventata una disciplina agonistica: un’arte nata nei primi anni del Duecento, coi pastori siciliani che dovevano difendere il gregge dai lupi, e per questo motivo ruotavano un bastone in aria (la cui lunghezza era appunto di cinque palmi, cincu pammi). Col passare del tempo, è divenuto un modo del popolo per amministrare la giustizia: se avevi ricevuto un torto, e la polizia non si curava di te, andavi da un maestro di bastone, il quale sfidava la persona che ti aveva recato l’offesa.»

E cosa ci guadagnava questo maestro di bastone?

«Era un uomo d’onore. Penso venisse pagato, ma era anche una figura garante della giustizia e dell’ordine pubblico. Il bastone era di legno, non ti uccideva, ma t’impartiva una lezione. La disciplina è poi stata dichiarata illegale sotto il Fascismo, perché la si riteneva un modo mafioso di amministrare la giustizia. E la giustizia sotto il Fascismo competeva soltanto alla polizia. Ma in realtà lo Stato, in Sicilia, continuava a restare assente, come avviene ancora oggi. Nel parlare del singolo Cincu Pammi con Cesare, mi sono messo in disparte. Ho scritto di getto i versi, senza nessuna correzione: era l’immagine espressa da Cesare ad avermi ispirato. Alla fine gli ho regalato la poesia.»

Sempre nel campo degli aneddoti musicali, rientrano altre due poesie: Finem Solis (da Maestrale) e I sogni di Icaro (da Tramontana).

Finem Solis

Scricchiola l’etere

incerte le fondamenta del cosmo

le leggi e i dogmi.

Si sta a testa alta

quasi in estasi;

luci, colori, poi un boato.

Lo spettacolo della fine

la scoperta delle certezze

l’incontro con la verità.

Regna la polvere

l’unica sostanza

delle nostre azioni.

«In questo caso, mi trovavo fuori la metropolitana di Montedonzelli e stavo aspettando Denise, la mia ragazza. Nel frattempo ascoltavo un pezzo strumentale dei God Is An Astronaut, un gruppo post-rock che mi piace molto. E il brano s’intitolava, appunto, Finem Solis, dall’album Helios / Erebus. Nella poesia io descrivo ciò ch’è raccontato dalla musica: l’esplosione del sole.»

Ed essendo un brano strumentale, è come se tu avessi provato a scriverne il testo.

«Esatto. E quando ho fatto l’anteprima del libro allo Scugnizzo Liberato, il 24 maggio, la presentazione si è aperta proprio con la musica di Finem Solis, il pezzo dei God Is An Astronaut, e la mia poesia recitata da un’amica, Marta Marinelli. Mi piace pensare che il mio battesimo poetico ed editoriale sia avvenuto con questa canzone.»

I sogni di Icaro

Potessi accarezzare le nuvole

sfiorare i miei confini

i miei sogni

unire con gli occhi terre lontane.

Un giorno avrò lo stesso sguardo

del sole

sarò il faro del mondo

e l’eterno sarà il mio elemento.

«Questa poesia è nata mentre ascoltavo il primo disco di un progetto napoletano, un duo femminile che si chiama PMS, ovvero Premenstrual Syndrome, e che io conosco personalmente. Il disco, ascoltato in loop, mi ha catturato con la sua atmosfera notturna e onirica. La nascita di un testo poetico dipende molto dal clima. La poesia, infatti, è come un’opera di traduzione che deve codificare uno stato d’animo. Così, all’improvviso ho visto la figura di Icaro affacciata da una delle finestre del labirinto, che guardava il cielo stellato e pensava tra sé e sé: “Mi trovo in una prigione che non è mia. Questa è la prigione del Minotauro. È la casa di Asterione. Non è la mia prigione. Io sono qui perché conosco un segreto, ho aiutato mio padre, ma un giorno voglio stare tra le stelle, voglio arrivare al sole.”»

In un certo senso, stai riscrivendo il mito. Non è casuale che Icaro si avvicini troppo al sole, secondo questa tua lettura.

«In verità, Icaro coscientemente si avvicina troppo al sole. Infatti pecca di Ybris.»

Certo, ma non è che volesse raggiungere il sole e le stelle. Vola troppo alto, non ascoltando il consiglio del padre Dedalo, e quindi le ali di cera gli si sciolgono. Invece, per come l’hai posta tu, mi sembra che, con la sua voglia trasognata di evadere, Icaro veda il sole come la propria figura di riferimento. Addirittura mi hai parlato di stelle, delineando un’immagine di sollevamento. Lui non vuole scappare e basta. Vuole sollevarsi e andare ben oltre quello che è il cielo normale. È un desiderio di fuga… ma anche, per caso, di morte?

«No. È un desiderio di liberazione.»

E il suicidio non può essere una liberazione? Icaro può essersi suicidato?

«Sono due domande diverse. La legittimità del suicidio rientra tra le più grandi riflessioni filosofiche. Il suicidio è una liberazione nel senso in cui pone fine ad una situazione apparentemente senza via d’uscita. Ma è una risposta, non l’unica. Esiste tutta una letteratura di riferimento, e la mia posizione è quella leopardiana. La nostra vita non ci appartiene in toto: è anche delle persone che quella stessa vita la condividono con noi. C’è questo filosofo, Ortega, che dice: “io sono io e la mia circostanza”. Ciò significa che quanto mi circumstantia, letteralmente, influisce sull’io. E anche uno dei punti di questa circostanza è a sua volta un io. Siamo una rete di relazioni. Tornando a Icaro, la sua morte è dovuta ad incoscienza, alla sua brama di libertà.»

Nel mito, sicuramente. Ma come hai detto tu, la Ybris di Icaro non è inconsapevole. Dunque lui può essere conscio di stare rischiando la vita. Allo stesso modo, sotto tutto questo desiderio di liberazione, può forse covare un desiderio di morte?

«Secondo me no. La poesia è ricca di immagini sensoriali: Icaro desidera accarezzare, sfiorare… questo implica la presenza di un corpo. Non può desiderare di essere morto, perché altrimenti al corpo dovrebbe rinunciare. Questa è una poesia di riscatto.»

Eppure una rilettura del mito mi sembra comunque presente. La tua poesia non finisce male.

«L’immagine che mi viene in mente è quella del pulcino che deve lasciare il nido. O rischia o niente. Ed è nell’ordinamento naturale che lui debba rischiare. A questa poesia tengo in modo particolare, non a caso è citata sulla copertina del libro. Credo che in essa sia un po’ racchiusa la nostra attuale condizione storica: siamo tutti ingabbiati in una prigione che non ci appartiene. Nel momento in cui tu alzi delle frontiere, chiudi i porti o minacci di farlo, stai mettendo in pericolo il rapporto tra me e l’altro. Mi spingi ad una chiusura in me stesso, ed è l’identità stessa che crolla. Questa poesia è un augurio a non farsi rinchiudere in luoghi nei quali non ci riconosciamo.»

Ciò ci porta doverosamente agli aneddoti di tipo politico, nel quale rientrano due poesie: Quattordici volte cinquanta (da Libeccio) e Sillabe disobbedienti (da Maestrale).

Quattordici volte cinquanta

Eppure è la guerra che spezza i rami,

brucia i prati, disperde le orme,

e non il giusto corso degli eventi,

quel bisogno, quel coraggio di essere

liberi, di vivere il cammino

come vogliamo, come speriamo.

Dove dorme la speranza? Riposa

tra stelle e conchiglie, in una culla

dai cuscini di pietra e lenzuola

che ondeggiano tra Scilla e Cariddi.

Dorme quattordici volte cinquanta

un numero troppo grande da dire

per intero perché ci si spaventa

ed è assurdo morire inseguendo

la vita, cercando la libertà.

Ogni gorgheggio è una sconfitta,

quasi fosse morta l’umanità

intera, o meglio ciò che ne resta.

«Partiamo dal principio» dice Achille. «Partiamo da quello che è il nostro mare, il Mediterraneo. Il suo nome è interessante, significa letteralmente “tra le terre”. Mi viene in mente quando Platone scrive: “Io guardo me stesso nel riflesso di colui che mi guarda.” Bene, è come se l’Italia e le coste della Libia, e in generale dell’Africa, storicamente si fossero sempre guardate e avessero sempre dialogato usando il mare come canale comunicativo. Perché il nostro mare ha fondato la civiltà occidentale; ma anche perché è attraverso il mare che sono arrivate quelle idee, quelle divinità e quei punti di vista che poi sono divenuti un bagaglio culturale comune. È attraverso il diverso che si fonda l’identità. Senza il diverso non ci si potrebbe specchiare nello sguardo dell’altro. Questa poesia parla della strage dei migranti nell’aprile 2015. La strage di settecento migranti. “Quattordici volte cinquanta”, appunto. Da una parte è inserita una citazione di Coleridge e della sua Ballata del Vecchio Marinaio: quando c’è la partita a dadi tra Morte e Vita-in-Morte, il poeta, per dire che a morire sono in duecento, scrive “four times fifty living men”. Allo stesso tempo, evito di citare quel numero, settecento, perché mi fa rabbrividire. Il nostro mare, da fondamento della civiltà, si è trasformato in una tomba d’acqua. Ma la cosa che più mi ha spinto a scrivere questa poesia, è stata tutta la propaganda e lo sciacallaggio mosso da Salvini e da una certa destra. Per la prima volta si è percepito in maniera chiara e distinta quanto odio stesse nascendo.»

Quindi, in questo gioco di rimandi, Salvini è come il Vecchio marinaio di Coleridge prima di diventare vecchio e saggio? Un marinaio che uccide senza nessuna ragione l’albatro e, indirettamente, causa la morte della ciurma innocente?

«Beh, la ciurma è innocente fino ad un certo punto. Si dissocia dal Vecchio marinaio solo quando la nave inchioda senza muoversi più. Dunque i marinai, in un certo senso, sono complici dell’atto.»

La rottura dell’equilibrio, però, è iniziativa del solo Vecchio Marinaio.

«È vero. Ma il suo gesto è immotivato. Lo sciacallaggio di Salvini, invece, serve a fini di propaganda: l’immigrazione è utile come capro espiatorio per nascondere i veri problemi dell’Italia.»

Io, in realtà, mi sono fatto un’idea molto più banale di Salvini. Credo lui non abbia altri argomenti e basta. La sua intera campagna politica si è sempre costruita sull’odio del diverso: dal meridionale si è passati allo zingaro e poi all’immigrato. Ma è solo una conseguenza del suo opportunismo, senza chissà quale tattica o strategia. È un Terminator con quell’unica funzione. Una figura che, attualmente, fa comodo alla destra. Agisce così non perché vuole coprire i veri problemi, ma perché non ha nient’altro da dire.

«Condivido abbastanza questa visione. Può darsi che noi lo facciamo più astuto di quello che sembri.»

Il che non significa più sciocco. Ha semplicemente capito cosa funziona adesso in Italia; ma d’altra parte, lui non saprebbe offrire nulla di diverso.

«Salvini risponde ad un’esigenza nata con il Postmodernismo, ovvero il crollo dell’identità. E non vi risponde attraverso l’ontologia pura, bensì attraverso un’ontologia negativa: “io sono questo perché NON sono quest’altro”.

L’opposto gli è necessario per creare il suo polo positivo. Venendo meno quel polo negativo, non gli rimarrebbe più nulla.

«Mi viene in mente la formula dell’imperativo categorico kantiano: “Tratta l’altro come fine e mai come mezzo dell’azione morale”. Salvini, al contrario, sfrutta l’altro esattamente come mezzo dell’azione morale. Nel senso che piega la realtà, la vita e la morte del diverso (da lui) per il suo fine, che è la propaganda, e cioè un fine politico.»

Sillabe disobbedienti

Conto sulla pelle i soprusi,

le stragi di stato, gli stupri,

le vite spezzate dal mare;

lacrimogeni, manganelli,

il tradimento del diritto

al dissenso e alla protesta,

le devastazioni ambientali,

le promesse elettorali,

il tramonto del mio domani.

Che resta del corpo mal concio

se non la voce ostinata,

sillabe disobbedienti,

cori come mura e scudi

per difendere i diritti?

«Questa poesia l’ho scritta pochi giorni dopo la contestazione a Salvini tenutasi a Fuorigrotta, nel marzo di due anni fa. In quell’occasione noi eravamo a lì manifestare contro l’ennesima passerella leghista, e la polizia ci fece una carica di due chilometri. Ci tengo a specificare: due chilometri di corsa continua. Allora la Lega si chiamava ancora Lega Nord; avrebbe cambiato nome soltanto poco prima delle elezioni 2018. È bene ricordarlo perché l’italiano medio non ha memoria storica. Quel giorno ci furono scontri, e tanta rabbia sociale. Napoli è la città delle Quattro Giornate, non dimentichiamolo. E la mia è una poesia di resistenza, in cui c’è una voce ostinata, una voce disobbediente, che si accompagna a molte immagini di guerriglia. Non a caso ho dedicato il componimento a Carmine, un compagno che è stato fermato.»

Il quarto motivo rintracciato nella silloge poetica è di tipo esistenziale. Vi rientrano due testi: La conchiglia (dalla sezione Ponente) e Chiaroscuro (da Maestrale).

La conchiglia

Qui sembra che l’istante sia moneta,

specchio di metallo, il pulviscolo

di lavoro duro e mal pagato,

ma il valore del tempo tu l’hai detto;

l’attesa tra le onde e gli schiaffi

del sole, sul dorso quasi di fuoco,

e gusci dorati come dobloni,

i tesori d’un mare generoso.

E tu dicesti: “Aspetta, aspetta!”

come se il tempo fosse attesa,

quasi a dire che vince chi lotta.

Ed io aspettavo che la sabbia

da nebbia di mare mutasse in brezza,

un sospiro che a stento si sente,

poi, col palmo in picchiata, ti prendevo,

cercandoti con gli occhi della pelle.

E splendevi, seme di verità!

Come se non stringessi buccia, scorza,

scarto di frutto, ma polpa d’eterno.

«Alla fine», esordisce Achille, «oltre le letture, gli studi, gli incontri, sono le piccole cose a fornirti gli strumenti per costruire il tuo futuro. È il tuo vissuto a renderti ciò che sei. Questa poesia parla infatti di un’abitudine che ho sin da bambino, ossia cercare le conchiglie sul bagnasciuga. Una pratica che mi ha sempre rilassato molto. Camminando vicino al mare, si riflette, si ascoltano le onde, si percepisce la sabbia sotto i piedi. E l’elemento della ricerca, alle volte, somiglia quasi ad una caccia. Con una precisa particolarità: la tua progressione, il tuo andare avanti, finisce con l’intralciare la ricerca stessa. Allora c’è la necessità di fermarsi sotto il sole, che picchia forte come la vita, senza perdere di vista il tuo obiettivo. La ricerca della conchiglia ti educa perciò al rapporto con l’esterno, ma anche al rapporto con te stesso, insegnandoti a trovare il giusto tempo e ad essere deciso nelle tue decisioni. Se smuovi troppo il terreno, non vedi più niente. Per me quella conchiglia è la verità, è “polpa d’eterno”.»

«Alla fine», esordisce Achille, «oltre le letture, gli studi, gli incontri, sono le piccole cose a fornirti gli strumenti per costruire il tuo futuro. È il tuo vissuto a renderti ciò che sei. Questa poesia parla infatti di un’abitudine che ho sin da bambino, ossia cercare le conchiglie sul bagnasciuga. Una pratica che mi ha sempre rilassato molto. Camminando vicino al mare, si riflette, si ascoltano le onde, si percepisce la sabbia sotto i piedi. E l’elemento della ricerca, alle volte, somiglia quasi ad una caccia. Con una precisa particolarità: la tua progressione, il tuo andare avanti, finisce con l’intralciare la ricerca stessa. Allora c’è la necessità di fermarsi sotto il sole, che picchia forte come la vita, senza perdere di vista il tuo obiettivo. La ricerca della conchiglia ti educa perciò al rapporto con l’esterno, ma anche al rapporto con te stesso, insegnandoti a trovare il giusto tempo e ad essere deciso nelle tue decisioni. Se smuovi troppo il terreno, non vedi più niente. Per me quella conchiglia è la verità, è “polpa d’eterno”.»

“Polpa” nel senso di nucleo, di essenza. E da bambino chi ti accompagnava in queste ricerche?

«Da bambino ero insieme a mio padre e a mia sorella, per lo più sulle spiagge di Miseno, dove si trovano molte bivalve e conchiglie. Adesso lo faccio insieme a Denise, che si è appassionata e ha addirittura comprato un libro per distinguerle.»

Chiaroscuro

Quando il sorriso s’inabissa

s’illuminano i salici.

Cos’è la luce, se non un’ombra?

«A me piace quando una serie di poesie che hanno una storia e partono da premesse differenti, poi si intrecciano e si collegano. Prima, parlando del Popolo cresciuto sul mare, ho detto che un eccesso di luce porta all’ombra. C’è un rapporto tra luce e oscurità: l’armonia degli opposti di cui parla Eraclito. Questa armonia l’ho percepita e vissuta al compleanno di una mia amica, Vittoria, alla quale esattamente un anno dopo ho trascritto e dedicato la poesia. Ci trovavamo allo Scugnizzo Liberato, festeggiando tra di noi: bevevamo, scherzavamo. Io poi mi sono seduto sull’aiuola grande del piano terra, e lì ho composto Chiaroscuro. In quel momento eravamo allegri, come prevedeva la circostanza tra amici. Eppure la malinconia nasceva in me dalla consapevolezza del tempo che stava andando via. Anche il mio stesso compleanno mi mette di cattivo umore, perché mi ricorda come, un giorno, le persone della mia vita verranno a mancare. Dunque felicità e dolore appaiono collegati: nell’eccesso di entrambi, si scorge una vena dell’elemento opposto.»

E secondo te, questa complementarità nasce da un rapporto ciclico, bilanciato da un’armonia di fondo? Oppure, perché nasca una simile alternanza, è necessaria una guerra tra le due parti? In altre parole, la felicità e il dolore, la luce e l’ombra, hanno un rapporto dinamico, mescolandosi tra loro, o rispettano a vicenda i propri ruoli? C’è un punto di rottura, un compromesso (dunque un punto d’incontro) o un’equidistanza?

«Per me esiste una soluzione diversa. Naturalmente ci sono momenti in cui prevale il dolore, e altri momenti in cui prevale la serenità (non dico di felicità, perché la felicità è una progressione, non un tratto). L’immagine che spiega meglio questo rapporto l’ho elaborata nella seconda opera a cui sto lavorando adesso. Un’immagine che associo al movimento della Storia. Ed è il movimento del cuore: sistole e diastole. Chiusura e riapertura. La contrazione del cuore spinge il sangue lungo le vene; allo stesso modo, l’atto di contrazione e di rilassamento, inteso come gioco di sistole e diastole, e cioè di dolore e serenità, ti permette di andare avanti. Il dolore è palestra di vita. Ed è il dolore che ti dà la possibilità di crescere, di andare oltre.»

Stiamo parlando perciò di una coesistenza ritmica. A questo punto, se vuoi, dammi qualche informazione in più sulla tua prossima opera.

«S’intitola L’ospite di se stesso. E come I Ritorni parla del Tempo, ne L’ospita si parla di Spazio. La struttura non poggerà sulla rosa dei venti, bensì sulla costellazione dell’Orsa Maggiore: ogni stella, che ha un nome, tratterà dello Spazio secondo una determinata accezione. Lo spazio naturale, quello cittadino…»

Anche in questo caso si evidenzia una disposizione geometrica. Sono mappature che tu prendi dal mondo ed usi come ramificazioni dei tuoi componimenti.

«Sì, è vero.»

Il quinto aneddoto è di tipo sentimentale, nella poesia Dopo la notte (dalla sezione Scirocco).

Dopo la notte

Sei la dolcezza dei miei giorni

l’ultimo granello di zucchero

che resta sul palato

ancora assonnato.

Profumi di finocchietto

di limoni appena colti

di zuppa di lenticchie

profumi di risveglio

e di attese ripagate.

«Ecco una delle cinque poesie che ho dedicato alla mia ragazza, Denise», racconta Achille. «Ho scelto questa per la sua ricchezza di immagini semplici legate a situazioni che parlano di noi. In particolare se pensiamo al finocchietto. Denise possiede una casa alla Baia del Carpino, ad un chilometro da Scalea, dove cresce il finocchietto selvatico. Il primo anno che ci andammo, lei propose di preparare il liquore con quella pianta. Io ero un po’ restio, perché non mi sentivo in grado. Ma alla fine uscì molto buono, e dovetti ricredermi.»

E la zuppa di lenticchie?

«Denise è vegetariana. Spesso ci capita di cucinare la zuppa insieme. Ed è un alimento semplice, che ha una sua identità inconfondibile, e che tra l’altro ho rivalutato stando con lei.»

Mi sembra quasi una poesia tibulliana, in cui il poeta apprezza la vita semplice, agreste, fatta di cose naturali, gradevoli nella loro essenzialità, a maggior ragione se condivise con la donna amata. È un tono poetico che dovremmo riscoprire.

Achille sorride e mi ringrazia.

Chiudiamo l’intervista con un’ultima tipologia di aneddoto, la sesta, di tipo stilistico. In tal caso la poesia scelta da Achille è La posa (dalla sezione Maestrale).

La posa

Si vive di ciò che resta

della polvere che l’acqua

non riesce a portar via.

«Stilisticamente io uso per lo più forme brevi. Sono molto essenziale quando scrivo. Credo che un concetto, una percezione o una riflessione debba essere espressa col giusto numero di parole. Sebbene il concetto indirizzi già di per sé il poeta, è lui a stabilire quale sia la misura giusta. Ritengo che la battaglia ostinata contro la metrica o contro le forme libere sia una polemica sterile. Decido io le forme da utilizzare. Ho iniziato usando versi liberi; poi fui contestato ed ebbi modo di riflettervi più approfonditamente. La poesia andava conosciuta, ed iniziai a studiare la metrica (non le figure retoriche, che considero strumenti della critica). Quindi presi a sperimentare, scoprendo che era molto più semplice di quanto si potesse pensare. Incontravo grande naturalezza nella composizione. E compresi che esiste un rapporto omogeneo tra forma e significato: non di rado la forma finisce con l’essere funzionale al messaggio. Pensa ad una delle poesie più famose di Ungaretti: “M’illumino / d’immenso”. Può sembrare priva di metrica, ma si tratta di un settenario frantumato. Sono espedienti figli del Futurismo.»

La frantumazione del verso è bellissima. Un invito al lettore a ricostruire, unendo i punti.

«Esatto. Lessi La posa durante un reading poetico organizzato dalla rivista Mosse di Seppia. Da allora divenne il mio cavallo di battaglia, con cui avevo racchiuso ventotto anni di vissuto (ne avevo ventotto quando scrissi questa poesia) in tre versi. La prima volta, gli ascoltatori non avevano capito che fosse finita, e partì un applauso con parecchio ritardo. Mi chiesero se la volessi rileggere. Alla fine si avvicinarono delle persone, e una ragazza mi disse che trovava la poesia molto ungarettiana. Per me fu un grandissimo complimento. La poesia crea uno spazio di relazione: è la condivisione di un’idea, di un sentimento, di una percezione. C’è bisogno del riscontro dell’altro.»

E tu hai più un senso della posterità o della contemporaneità? Pensi che le tue opere debbano interagire di più con un’umanità futura o presente?

«Con l’umanità presente. Il nostro tempo è questo. Noi siamo individui storici, e anche la letteratura è un discorso storico: l’opera parla di una determinata fase, o quanto meno in essa sono reperibili tratti caratteristici di uno specifico periodo. Dante, Novalis, Montale: ognuno incarna la propria fase. I rapporti che intercorrono tra l’arte e il contesto possono quindi differenziarsi a tre livelli: di propaganda, di frattura e di indifferenza. L’intera storia della letteratura, a mio parere, è scandita da queste tre interazioni. Nel primo caso, considera l’Eneide di Virgilio; nel secondo caso, la poesia bohémien; nel terzo, Wilde e l’Estetismo. L’Arte può certamente prefigurarsi di spiccare il volo, superando le pareti del cosmo, ma nasce sempre dalla Storia.

Sono assolutamente d’accordo. E apprezzo molto il tuo uso del verbo “potere”: l’Arte “può”. Non “deve” nulla. In questo senso, l’Arte può fare tutto; l’importante sta nel non imporle un calendario, un insieme di regole fisse. Non ci dev’essere alcun obbligo. Qualsiasi dovere uccide l’Arte.

«L’Arte è una scelta. Scegli di dare forma a quella determinata pulsione in quel determinato modo.»

Una scelta, esatto. È un dovere in quanto l’individuo artistico non può non creare, ma sceglie sempre quale forma attribuire alla propria energia creativa.

«Io credo che adesso il poeta sia chi scrive per atto di responsabilità. Chi si rende conto di come le pareti del mondo ci stiano crollando addosso. Ci troviamo in un’enorme fase di transizione, della quale si parlerà nei manuali di Storia, sempre che i cambiamenti climatici non ci spazzino via. Per molti versi, stiamo anche tornando indietro: mi riferisco al Brasile, ma anche a pezzi d’Europa in cui la democrazia è messa in crisi. E come già sosteneva Gramsci, noi non dobbiamo essere indifferenti. Stanno succedendo queste cose? La poesia ti dice: sii consapevole.»

Emanuele Arciprete