L’orrore disinnescato

Illustrazione del “Castello di Otranto”

Si può ridere dei mostri?

Certamente: si può ridere di loro, e si può ridere insieme a loro.

Con la sua capacità di disinnescare la carica di certi contesti perturbanti, la risata è il migliore antidoto al terrore, non solo per efficacia, ma soprattutto per rapidità. Non di rado un profondo spavento si scioglie in uno scoppio di risa.

Ecco perché paura e divertimento vanno a braccetto, come la letteratura e il cinema c’insegnano da diverso tempo a questa parte.

Il castello di Otranto (1765) di Horace Walpole, considerato il capostipite del genere gotico, pullula di spettri e apparizioni sovrannaturali, molte delle quali non destano alcun timore e sono riferite da personaggi farseschi e popolari.

Anche il poeta Giuseppe Parini (1729-1799), nella terza parte del Giorno, pubblicata postuma, associa alcuni stilemi del genere cimiteriale alla notte spensierata del giovin signore (epiteto del protagonista), con irresistibile effetto comico.

Qualche anno dopo, ne L’abbazia di Northanger (1818), Jane Austen neutralizza i cliché del romanzo gotico, specialmente quelli ideati da Ann Radcliffe, deludendo di volta in volta le grandi aspettative che l’ingenua e fantasiosa protagonista nutre sulla base delle proprie letture.

A canzonare le fantasmagorie tradizionali ci pensa invece Oscar Wilde con il suo Fantasma di Canterville (1887), celebre racconto umoristico da cui discende una lunga serie di adattamenti teatrali, cinematografici e televisivi.

Castello ululì… lupo ululà!

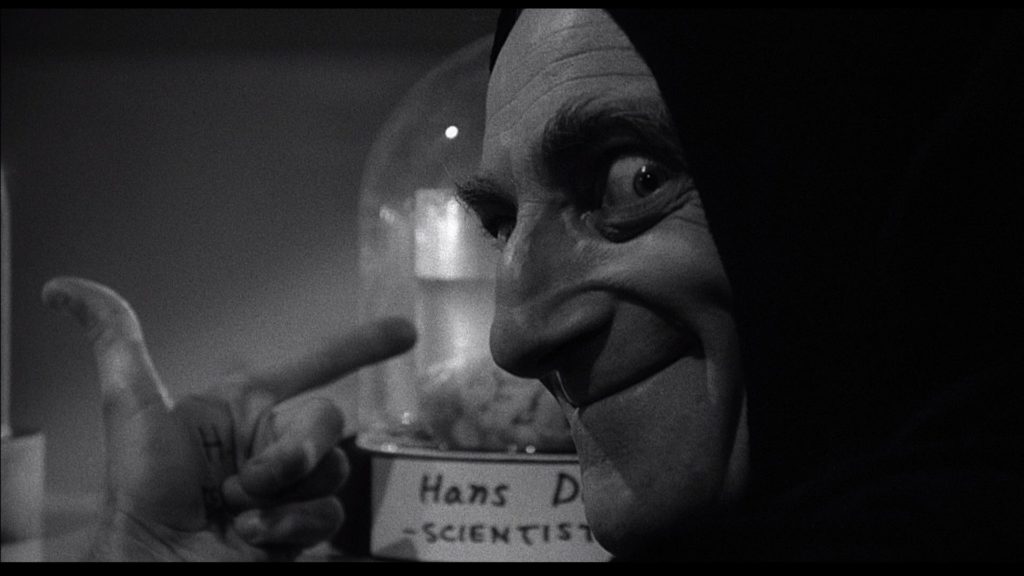

Martin Feldman nei panni del gobbo Igor (da “Frankenstein Junior”)

Il mondo del cinema non è da meno.

Dopo aver diretto il primo Frankenstein (1931), tratto dal capolavoro di Mary Shelley, il regista James Whale si sposta verso atmosfere più grottesche ne L’uomo invisibile (1933) e ne La moglie di Frankenstein (1935), allentando la tensione mediante un sottile uso dell’ironia. Viene così spianata la strada ad una serie di pellicole dai toni sempre più autoironici e meno tenebrosi, che raggiungono il loro culmine con la parodia per eccellenza del filone shelleyiano: Frankenstein Junior (Young Frankenstein, 1974) di Mel Brooks.

Altra grande icona dell’horror è il vampiro. Se per oltre quarant’anni, dal Nosferatu (1922) di Murnau al Dracula (1958) di Fisher, l’oscura forza di questa figura resta sostanzialmente inalterata, ci pensa Roman Polanski a rovesciare il modello con il film Per favore, non mordermi sul collo! (Dance of the Vampires, 1967), dove il regista interpreta anche uno dei protagonisti. Un trentennio dopo, sull’onda del Dracula coppoliano (Bram Stoker’s Dracula, 1992), è di nuovo Mel Brooks a girare un adattamento caricaturale: Dracula morto e contento (1995).

All’anno 2000 risale invece la saga di Scary Movie, rinnovata fino al 2013, per un totale di cinque film, in cui gli stilemi di molte pellicole del genere horror – come Scream (W. Craven, 1996) e L’esorcista (W. Friedkin, 1973) – vengono stravolti e scimmiottati in modo demenziale. Altri titoli, da quel momento, seguono lo stesso modello caricaturale, con risultati assai meno rilevanti.

Sepolture caraibiche

Bela Lugosi (al centro) nel film “L’isola degli zombi”

A differenza degli altri idoli mostruosi, i morti viventi non vantano autorevoli modelli letterari ai quali ispirarsi. Per quanto la figura del révenant ricorra presso diverse culture, come dimostra l’episodio biblico di Lazzaro o la stessa resurrezione di Cristo, e per quanto anche i vampiri, le mummie e la Creatura frankensteiniana possano essere considerati dei “ritornanti”, la particolare estetica degli zombi affonda nell’immaginario haitiano.

In origine si tratta di cadaveri che uno stregone o uno sciamano caraibico rianima mediante la magia. Sono materia inerte, priva dell’anima, la cui volontà si piega meccanicamente ai comandi di un ambiguo padrone. Nulla di cannibalico, insomma, o tanto meno di epidemico.

Queste le sembianze con cui i mostri appaiono per la prima volta ne L’isola degli zombi (White Zombie, 1932), dove la magia sciamanica si mescola al mesmerismo.

Bela Lugosi, un anno dopo aver indossato il mantello del Conte Dracula per conto della Universal, si trasforma in un misterioso negromante, una sorta di schiavista post mortem, il quale sfrutta gli zombi non solo come guardia personale, ma anche come manovalanza per il suo mulino. Alcune caratteristiche delle creature, in questo film, sono le stesse che poi diverranno canoniche: lo sguardo vitreo, il passo rallentato e inesorabile, l’insensibilità alle ferite. Inoltre la “bella zombificata”, una volta sconfitto il villain, riesce persino a recuperare la memoria tra le braccia dell’amato.

Boris Karloff nel film “L’ombra che cammina”

Prossimo alla scienza prometeica anziché ai rituali haitiani, ma comunque meritevole di esser menzionato per la sua intrinseca qualità e per la coerenza filologica del nostro lavoro, lo splendido L’ombra che cammina (The Walking Dead, 1936, diretto da Micheal Curtiz) affronta il tema della resurrezione con garbo e profondità, intrecciando atmosfere horror, fotografia espressionista e situazioni da gangster movie.

Protagonista della vicenda è un musicista senza soldi, ingiustamente accusato d’omicidio, e per questo condannato alla sedia elettrica, che un abile scienziato riporta in vita dopo l’esecuzione. A segnare l’aspetto del redivivo non spicca alcuna mostruosità, stavolta, bensì una costante malinconia ed uno sguardo magnetico, unici indizi della dimensione sovrannaturale: grazie ad un inspiegabile istinto, il musicista individua coloro che lo hanno incastrato, e ne causa indirettamente la morte, pur restando a sua volta ferito; infine, poco prima di spirare, prega lo scienziato di non portare avanti i suoi pericolosi esperimenti, poiché “Nostro Signore è un dio geloso”.

Che il personaggio sia interpretato da Boris Karloff, anch’egli star della Universal, le cui celeberrime fattezze sono già servite per la Creatura frankensteiniana, non è di certo casuale. Ma per quanto le due figure appaiano simili, essendo entrambe reduci dall’oltretomba, in realtà hanno ben poco in comune: se la Creatura viene assemblata ex novo dalle febbrili mani di Victor Frankenstein, e rinasce come un orribile fanciullo rinnegato dai genitori, il musicista invece, tolto il passo affaticato, non espone deformità fisiche, e nella sua breve esistenza si fa inconsapevole strumento della vendetta divina.

All’inizio degli anni Quaranta, mentre la guerra imperversa in Europa, magia voodoo e propaganda antinazista confluiscono nel film Il re degli zombi (1941). Alla regia c’è lo statunitense Jean Yanbrough, poi regista di numerose pellicole con la coppia comica Gianni e Pinotto (Abbott & Costello, in lingua originale).

Antagonista di turno è il dottor Miklos Sangre (Henry Victor), spia tedesca per conto dell’Asse, che vive nascosto su di un’isola caraibica da cui è possibile intercettare i movimenti inglesi. Nella sua figura si fondono lo stregone, il mad doctor discendente dalla tradizione letteraria, ed anche il cacciatore emigrato del film Pericolosa partita (The Most Dangerous Game, 1932): mediante la magia voodoo, oltre a far resuscitare i morti per ridurli in schiavitù, Sangre tenta di carpire potenziali informazioni belliche, ipnotizzando coloro ai quali capiti malauguratamente di approdare sull’isola. Una serie di siparietti umoristici, venati di un sottile razzismo, lascia emergere con chiarezza la propensione comica del regista.

Scena del film “Ho camminato con uno zombi”

Al 1943 risale il magistrale Ho camminato con uno zombi di Jacques Tourneur, ambientato nelle Indie occidentali. La parola zombi, già presente nel titolo, ha qui un duplice valore: si riferisce tanto ad uno dei personaggi, una donna misteriosamente afflitta da uno stato perenne di trance, quanto ai cadaveri impiegati dalla popolazione locale per custodire il proprio culto.

Se ne L’isola degli zombi spuntava la prima statuetta voodoo, mentre nel Re degli zombi si udivano i primi tamburi echeggiare durante la notte, Ho camminato con uno zombi recupera entrambi gli aspetti del folclore haitiano e li raffigura insieme, fornendo una suggestiva rappresentazione della ritualità caraibica.

Tourneur, dopo aver già diretto il celebre Il bacio della pantera (1941), alla seconda collaborazione con la RKO di Val Newton, firma un’opera delicata e inquietante (tratta dal romanzo di Inez Wallace), che ai misteri della religione locale affianca il dramma di una famiglia colonialista.

I rituali esoterici che aprono “La lunga notte dell’orrore”

Un ventennio dopo, su iniziativa della britannica Hammer – la stessa casa di produzione che riesuma varie icone orrorifiche, dal Conte Dracula al Dottor Jekyll –, esce La lunga notte dell’orrore (The Plague of the Zombies, John Gilling, 1966).

Una pellicola raffinata, e non molto nota, che funge da anello di congiunzione tra l’estetica voodoo e la saga ideata, di lì a poco, da George A. Romero. Stavolta non ci troviamo più nelle colonie imperialiste, bensì nella Cornovaglia vittoriana, dove una misteriosa epidemia decima gli abitanti del luogo. Un medico e il suo anziano professore tentano di indagarne le cause, scoprendo come dietro la catena di morti vi sia un sadico possidente a capo di una setta esoterica. Avendo viaggiato a lungo, l’uomo è giunto a impossessarsi di cruente abilità sciamaniche, da lui adottate per uccidere e far risorgere i sudditi di Sua Maestà.

Se lo scopo del villain appare lo stesso di Lugosi ne L’isola degli Zombi, e cioè ottenere manovalanza non salariata, a differire è soltanto la natura dell’attività imprenditoriale: non un mulino, ma una miniera. Nel film è inoltre presente una scena cimiteriale, la prima in assoluto a mostrare i cadaveri che scoperchiano le tombe e fuoriescono dalla terra con fare minaccioso.

Sequenza del camposanto ne “La lunga notte dell’orrore”

La fine del mondo

Bisogna aspettare il 1968 perché lo zombi assuma i connotati più famosi.

È allora che esce il film La notte dei morti viventi, fondatore del genere zombie movie, nonché precursore del cosiddetto new horror che, dopo l’ondata gotica della Universal e della Hammer, inaugura una nuova stagione di mostri.

Dal film “La notte dei morti viventi” di George A. Romero

Due le rivoluzionarie caratteristiche introdotte da George A. Romero: la parabola sociale e la portata pandemica del fenomeno mostruoso. Gli zombi non sono più creature docili e obbedienti, bensì feroci predatori a caccia di carne umana, ai quali basta mordere le vittime per trasmettere il contagio, e il cui risveglio avviene per ragioni spesso incomprensibili.

Al di là dei fattori scatenanti (nell’opera di Romero si sospetta che la resurrezione sia causata da misteriose radiazioni emesse da una sonda spaziale), a contare adesso sono l’inarrestabilità del morbo e l’irreversibilità del processo innescato: mentre il Governo si trova costretto ad organizzare una controffensiva militare, ha inizio una vera apocalisse su scala mondiale, col suo carico di paranoie, di pregiudizi e di paradossi. Nessuno dei personaggi è in grado di salvarsi, poiché nessuno di loro è un eroe, e chiunque sopravviva, si trasforma a sua volta in bersaglio. Il finale nichilista sancisce un punto di non ritorno, superato il quale nulla sarà più lo stesso: al posto del lieto fine, si spalanca un baratro di incertezze e di paure tipiche dell’era postatomica.

Con le dovute differenze, un tema simile compariva già in alcuni film come L’ultimo uomo della Terra (1964), dal romanzo Io sono leggenda (1954) di Richard Matheson, dove però i mutanti erano vampiri, e nel fantascientifico L’invasione degli ultracorpi (1956).

Ma è con La notte dei morti viventi che la catastrofe planetaria, più potente e ricca d’implicazioni sociopolitiche, s’impone come base narrativa ufficiale. L’intenso bianco e nero, il formato 16mm., le sequenze che rievocano il cinema muto, insieme alla violenza asciutta e priva di compiacimenti, consegnano un quadro d’inusitata efferatezza.

Romero vi rimane fedele nei film successivi, pur adottando toni di volta in volta differenti.

E la progenie della Notte, da quel momento, non tarda a prendere forma.

“La notte dei morti viventi”

Nel 1974 una collaborazione italo-spagnola produce Non si deve profanare il sonno dei morti (Let Living Corpses Lie, noto anche come The Living Dead at the Manchester Morgue), diretto dall’allora ignoto Jose Grau. Complici il budget modesto e una distribuzione internazionale poco omogenea, il film passa praticamente inosservato nelle sale, benché agli occhi della critica il risultato si posizioni tra i migliori del periodo.

A differenza di Romero, stavolta l’epidemia resta circoscritta all’entroterra anglosassone, dove uno sperimentale macchinario ad ultrasuoni, progettato per eliminare i parassiti dalle campagne, riattiva il sistema nervoso dei cadaveri e trasmette loro un famelico impulso omicida. In viaggio per la zona, un uomo e una donna, creduti responsabili dei vari delitti, finiscono ingiustamente perseguitati della polizia.

A metà tra Easy Rider e La Notte dei morti viventi, il film polemizza con lo strapotere scientifico e la violenza autoritaria dello Stato. Le ambientazioni deserte e rurali, su cui aleggia una nebbia impenetrabile, sembrano inoltre legarsi a quelle introdotte da La lunga notte dell’orrore, con l’aggiunta di luoghi che a loro volta diverranno emblematici nel filone zombi: uno su tutti, l’ospedale sotto assedio, poi ripreso da Fulci in pellicole come Zombi 2 e E tu vivrai nel terrore! L’aldilà….

Dal film “Non si deve profanare il sonno dei morti”

Il secondo capitolo della saga romeriana giunge un decennio dopo La notte, nel 1978.

Alla sua realizzazione contribuisce Dario Argento, che dopo aver diretto Suspiria l’anno prima, viaggia ormai al culmine della fama e della creatività, rendendo possibile il reperimento dei fondi necessari al nuovo progetto. Il titolo del film – in inglese Dawn of the Dead, ossia L’alba dei morti – da noi diventa Zombi.

Niente più bianco e nero, stavolta, ma una fotografia accesa che pone in risalto le carneficine a base di teste mozzate, arti amputati e spruzzi di sangue. Merito della felice collaborazione tra Romero e il truccatore Tom Savini, noto per la sua iconica seppur breve comparsa nel film, dove interpreta un pericoloso motociclista armato di machete.

Il termine splatter, riferito ad un uso trasgressivo e truculento della violenza, nasce proprio allora da un’espressione di Romero poi ripresa dal critico John McCarty.

Sul set di “Zombi” (“Dawn of the Dead”)

Il regista non tradisce la dimensione politica del suo discorso: se con l’opera precedente attaccava il razzismo, la paranoia postatomica e la guerra in Vietnam, adesso adotta toni parodistici, in bilico tra farsa, tragedia e film western, muovendo una critica al consumismo massificato. Gli zombi, attratti dalle vetrine dei negozi, non fanno altro che ripetere i gesti già compiuti meccanicamente da vivi; ed anche i protagonisti, di fronte alla sovrabbondanza di merci abbandonate, vengono colti da una gioiosa euforia. La nuova impostazione si annacqua però nel montaggio italiano, manipolato da Argento, che, per ragioni artistiche e commerciali, preferisce ricalcare il pessimismo imboccato da La notte dei morti viventi.

Tanto basta perché il genere sveli la sua incredibile plasticità, di cui terranno conto altre produzioni negli anni a venire.

Dal film “Zombi 2” di Fulci

Lucio Fulci, alla sua prima esperienza come regista horror, firma Zombi 2 (1979).

Sebbene il titolo faccia pensare ad un sequel del film diretto da Romero, in realtà non esistono effettivi collegamenti tra le due pellicole. Volendone forzatamente trovare, si potrebbe dire che Zombi 2 costituisca semmai un prequel de La notte.

L’operazione fulciana è comunque interessante in quanto, come lo stesso regista rivendica in una lettera indirizzata a Romero e Argento (i quali lo accusano, in sostanza, di poca inventiva), recupera il contesto caraibico unendolo a quello statunitense. I morti viventi, tornati in vita grazie alla magia voodoo, oltre a non mostrare più connotazioni sociali (poiché, estremamente putrefatti, appaiono quasi indistinguibili tra loro), restano confinati su un’isoletta sperduta nelle Antille, e solo dopo aver contagiato i passeggeri di una barca, approdano in Nord America.

Il sostrato superstizioso viene così perfettamente saldato all’apocalisse di Romero. Degno di merito il reparto trucchi, nominato ai Saturn Awards 1981, nonché l’inedita carica di violenza splatter, inconfondibile marchio del regista romano.

Bub ascolta la Nona di Beethoven ne “Il giorno degli zombi”

Nel 1985 esce Il giorno degli zombi, terzo capitolo dell’epopea romeriana.

Come al solito non mancano le difficoltà produttive: Romero vorrebbe girare un film più spettacolare, di taglio spiccatamente politico, ma i produttori ne bocciano il progetto. Il regista riesce quindi a racchiudere la sua visione in una produzione meno costosa.

Di nuovo a capo del make-up, Tom Savini, col sostegno di un giovanissimo Greg Nicotero, raggiunge livelli di eccellenza mai visti prima: il macabro realismo di alcuni trucchi visivi, come la testa rianimata del soldato, resta ancora oggi senza pari.

Rispetto al passato, gli zombi acquisiscono maggiore consapevolezza di sé. Il redivivo Bub, rieducato dal Dr. Logan (al quale viene affibbiato, non a caso, il soprannome Frankenstein), dopo aver ascoltato la Nona di Beethoven e aver istintivamente ricordato l’uso di un rasoio da barba, riesce persino ad impugnare con successo una pistola. Metafora perfetta degli anni che corrono: nel pieno della presidenza Reagan, Romero critica l’aggressività autodistruttiva degli Stati Uniti, il becero militarismo sbandierato dall’ideologia del decennio, e la perversione di una certa scienza che non di rado si asserve al potere.

In questo modo, per mano del suo creatore, il mito subisce i più radicali rinnovamenti. Di fatto ogni potenzialità del campo orroroso viene esplorata dall’ingegno artistico di Romero. Dopo esser stati disumanizzati, poco alla volta gli zombi tornano ad acquisire l’essenza perduta, come in un processo di parziale purificazione che renda i mostri più umani dei pochi sopravvissuti al contagio.

L’attore Sherman Howard (Bub) durante una sessione di trucco con Tom Savini

A dimostrazione di ciò, trascorsi altri vent’anni, abbiamo La terra dei morti viventi (2005), dove gli zombi, capitanati dal massiccio Big Daddy, maturano una lenta e progressiva coscienza di classe, indispensabile per ribellarsi alle selvagge incursioni dei vivi. Su questi ultimi, asserragliati in una città decadente, incombe una torre simile a quella di Metropolis, simbolo di un potere insensibile, ancora stabilmente gerarchico, che trova la sua incarnazione nel ricco Kaufman (Dennis Hopper).

In realtà, l’anno prima è uscito un remake del secondo capitolo romeriano, del quale riprende anche il titolo, L’alba dei morti viventi (2004), con la regia di Zack Snyder. Si tratta tuttavia di un’operazione estranea alla poetica originaria dell’autore, convincente sul piano visivo, ma piuttosto povera nella sostanza, alla cui lavorazione Romero confessa di non aver partecipato.

Da La notte in poi, la portata globale del fenomeno si consolida stabilmente nella filmografia sugli zombi, connotando non solo pellicole più recenti come World War Z (2013) con Brad Pitt, ma anche la nota ed estenuante serie televisiva The Walking Dead (ormai giunta alla decima stagione), il cui make-up è impeccabilmente curato da Greg Nicotero.

Al contempo, fuori dal settore cinematografico, l’estetica romeriana non manca d’influenzare altre opere.

La saga videoludica di Resident Evil, debuttata su Playstation alla metà degli anni Novanta, rafforza ulteriormente il mito degli zombi nell’immaginario comune, tanto da anticipare, presso la cultura giovanile, la visione dei film originali.

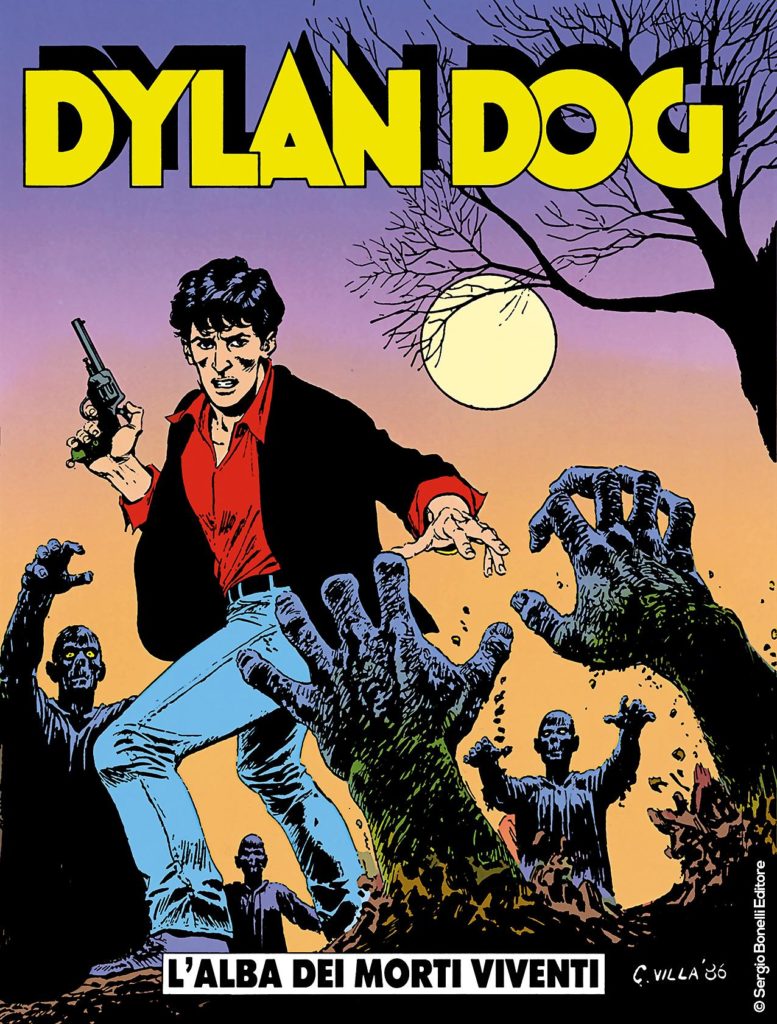

Anche il fumetto italiano Dylan Dog vi rende omaggio: il primo albo della serie, uscito nel settembre 1986, s’intitola appunto L’alba dei morti viventi.

Variazioni sul tema

L’evento mostruoso, come già anticipavamo, non manca di differenziarsi al suo interno.

Trattandosi di un mito contemporaneo, la cui codificazione si arricchisce nel corso degli anni, nulla esiste di più versatile.

Anzitutto, da un punto di vista per nulla marginale, cambia di frequente la velocità con cui si muovono gli zombi. Se molti di loro camminano a passo lento e strascicato (come nelle saghe di Romero, di Fulci e di Resident Evil), vediamo altrettanti zombi capaci di correre, saltare o arrampicarsi (come in 28 giorni dopo). Questo dettaglio in realtà influisce sulle stesse dinamiche della storia, mutando di volta in volta la percezione del pericolo: gli zombi “podisti” hanno sembianze animalesche, mentre i “camminatori” sembrano emissari di un giudizio sovrannaturale e implacabile.

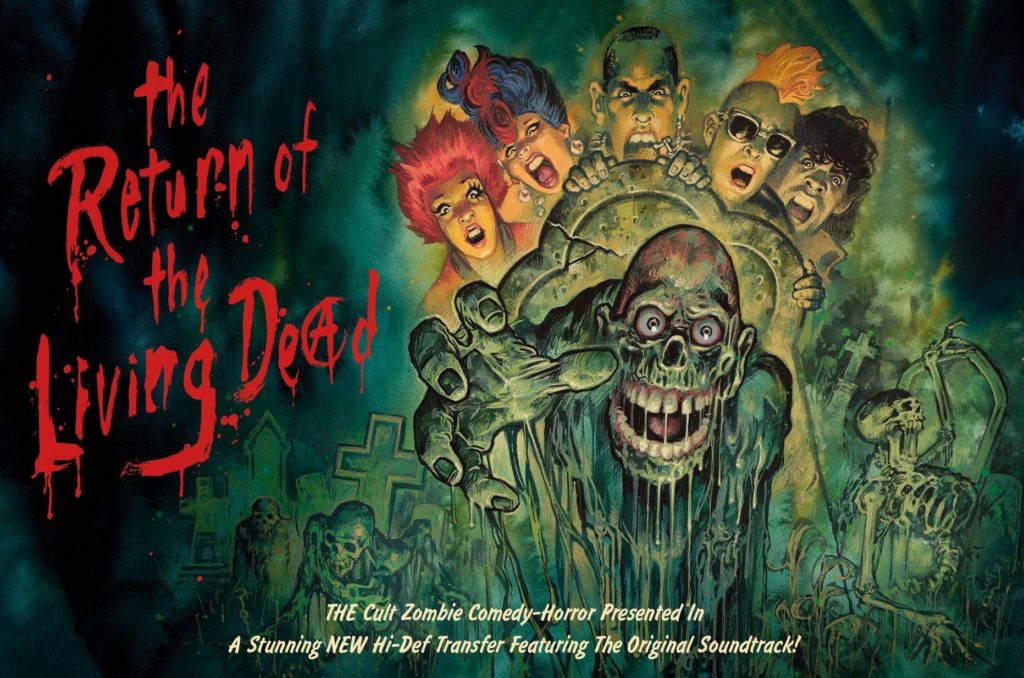

Non è raro che il nutrimento dei morti, tradizionalmente carne umana, riveli spiccate preferenze: gli zombi de Il ritorno dei morti viventi (1985) inaugurano un menù a base di cervello, unica pietanza in grado di lenire l’agonia sepolcrale.

Può quindi mutare la natura delle vittime. Vi sono zombi che contagiano animali (Resident Evil), che occasionalmente se ne nutrono (The Walking Dead) o che li ignorano del tutto (Dawn of the Dead di Snyder); e non sempre gli uomini vengono aggrediti (qualora siano già gravemente malati, in World War Z).

Allo stesso modo dei vampiri, che perdono l’essenza malvagia quando vengono penetrati da un paletto, anche gli zombi possono essere neutralizzati con un metodo preciso: se decapitati, cessano definitivamente di essere pericolosi. Ma può anche succedere che, in seguito alla decapitazione, alcuni non smettano comunque di rappresentare una minaccia (ne Il ritorno dei morti viventi).

A seconda del contenimento, varia l’estensione del contagio. Quando l’epidemia esplode a livello condominiale (Rec), in un solo quartiere (Il ritorno dei morti viventi), in un paese isolato (Resident Evil) o entro i confini di un’unica nazione (28 giorni dopo), possiamo parlare di un’apocalisse parziale; al contrario, nella gran parte dei casi, la portata è globale.

Dal film “28 giorni dopo”

La stessa malattia non manifesta un decorso univoco. Nel film 28 giorni dopo di Danny Boyle, il virus evolve da un ceppo rabbico inizialmente diffuso tra le scimmie, e nel contagiare l’uomo, gli infetti presentano sintomi somiglianti a quelli dell’idrofobia.

Altri zombi, come quelli de Il ritorno dei morti viventi, avvertono uno strano malessere esistenziale, di cui si lamentano in preda all’angoscia: quasi li si potrebbe chiamare talking dead, cioè morti parlanti. Ma quest’ultimo caso resta più unico che raro, con pochissime riprese in alcuni film successivi come Warm Bodies (2013) e Pride + Prejudice + Zombies (2016), dove i defunti raggiungono l’apice della loro loquacità.

Analogamente, benché la pandemia alle volte rimanga senza spiegazione, dietro le resurrezioni può essere rintracciato un ampio spettro di cause: rituali voodoo, radiazioni cosmiche, ultrasuoni artificiali, virus sfuggiti al controllo degli scienziati, emissioni lunari, fiori invasi di parassiti, potenze infernali evocate per sbaglio, influssi esercitati da altre creature magiche.

L’ultima variabile, adottata dalla serie Game of Thrones (2011-2019), è addirittura collocabile tra le declinazioni più eterogenee, laddove il fantasy alla Signore degli Anelli incontra le venature splatter dello zombie movie. Un antecedente di questa tipologia può essere rintracciato nel film Terrore nello spazio (1965) di Mario Bava, ambientato presso un pianeta extraterrestre, i cui abitanti, nient’altro che immateriali presenze parassitiche, rianimano i cadaveri per prenderne possesso (e il titolo inglese del film, non a caso, è Planet of the Vampires).

Non mancano, poi, oscillazioni del contesto storico, registrate soprattutto nell’ultimo decennio.

Non mancano, poi, oscillazioni del contesto storico, registrate soprattutto nell’ultimo decennio.

Il fascino esotico della serie Kingdom (2017-2020) scaturisce in gran parte dalla sua ubicazione temporale, l’alba del cosiddetto periodo Joseon, tra la fine del XIV e l’inizio del XV secolo, momento chiave della storia coreana.

Il film Pride + Prejudice + Zombies (2016), modellato sul romanzo Orgoglio e Pregiudizio (1813) di Jane Austen, imbocca invece una linea cronologica alternativa che, nel pieno di un Ottocento apocalittico, immagina l’Inghilterra assediata da orde di morti.

Per concludere, sul piano scenografico, notevoli variazioni riguardano il luogo assediato, la forma del quale spesso incrementa la claustrofobia provata dai personaggi e dallo stesso spettatore.

Così, se i superstiti della Notte raggiungono una casa isolata, la cui cantina funge da estremo riparo, nell’Alba i protagonisti individuano un grande centro commerciale e vi si barricano dentro, mentre gli ultimi avanzi dell’esercito, nel Giorno degli zombi, difendono un bunker sotterraneo.

Dalla vegetazione che avvolge l’ospedale caraibico di Zombi 2, dove si consuma lo scontro notturno tra i vivi e i morti, si passa all’obitorio del Ritorno dei morti viventi, e quindi ai laboratori tecnologici di Resident Evil, alla palazzina fatiscente che il film The Horde (2009) situa presso la periferia parigina, e alle vetture del treno sudcoreano in Train di Busan (2016).

Ma è nell’italiano The End? L’inferno fuori (2017) che incontriamo forse l’esempio più singolare, poiché ambientato quasi interamente tra le pareti di un ascensore bloccato nel centro di Roma.

Una risata vi seppellirà

Bruce Campbell (Ash) ne “La casa 2” (“Evil Dead II”)

Sulla soglia degli anni Ottanta, è Sam Raimi a fondere per primo caratteristiche cartoonesche, sequenze slapstick e gusto splatter. A lui si deve un vivace teatrino dell’orrore dove la fisionomia dello zombi si sposa felicemente con la demonologia di Lovecraft: le resurrezioni nel film La casa (Evil Dead, 1981), esordio cinematografico di Raimi, sono provocate dal Necronomicon, celebre pseudobiblion del mondo lovecraftiano. Ne nasce un vorticoso pastiche, caratterizzato da un irrefrenabile gusto per l’eccesso, per l’esagerazione grottesca e per il virtuosismo fumettistico, senza alcuna pretesa di spaventare o di prendersi sul serio.

La medesima formula, con esiti ancora più estremi, viene perfezionata nei due capitoli successivi della saga, Evil Dead 2 e L’armata delle tenebre, usciti rispettivamente nel 1987 e nel 1992: se il primo è considerabile quasi un reboot della trama, il secondo compie una brusca virata verso il genere fanta-horror. Raimi riprende in mano il progetto ancora una volta, dal 2015 al 2018, dirigendo la serie televisiva Ash vs. The Evil Dead, il cui protagonista, interpretato da Bruce Campbell, è anche il personaggio principale della saga.

Conforme al brio carnevalesco di quegli anni è Il ritorno dei morti viventi, diretto da Dan O’Bannon, alla cui ideazione partecipa John A. Russo, co-sceneggiatore del primo film diretto da Romero. In modo simile a Evil Dead, anche questa pellicola aumenta esponenzialmente la dose di comicità. Basti vedere come i mostri, tornati in possesso della parola, pronuncino battute a dir poco memorabili: uno di loro, dopo aver preso in mano una ricetrasmittente, chiede addirittura l’invio di nuovi poliziotti ai quali mangiare il cervello.

Dal film “Il ritorno dei morti viventi”

Re-Animator (1985), debutto registico di Stuart Gordon, è un film che mescola abbondanti dosi di grottesco ai due ingredienti principali, l’horror e la fantascienza. Il soggetto deriva di nuovo dal pantheon lovecraftiano, per l’esattezza dal racconto Herbert West, Re-Animator (1921-1922), pubblicato a puntate sulla rivista “Home Brew”. Un interessante caso letterario, questo, poiché i cadaveri rianimati da West, attraverso l’iniezione di un siero stimolante, scatenano una violenza cieca e cannibalica, ben sessant’anni prima de La notte dei morti viventi.

Siamo tuttavia più vicini a Mary Shelley che a Romero: come Frankenstein, anche West (nel film interpretato da Jeffrey Combs) proviene dalla Svizzera; e come Frankenstein, anche lui è uno studente di Medicina, tanto occhialuto quanto geniale, le cui folli ambizioni innescano una spirale di conseguenze rovinose.

Jeffrey Combs (West) nel film “Re-Animator”

Da questa serie di pellicole nasce il genere della zom com (commedia zombi), che nel trentennio successivo raccoglie l’adesione di registi come Peter Jackson, Michele Soavi ed Edgar Wright, fino alla prova più recente di Jim Jarmusch.

Dellamorte Dellamore (1994), diretto da Soavi, rappresenta un unicum del cinema italiano, un esperimento prezioso che meriterebbe di essere ampiamente riscoperto.

La storia, tratta dall’omonimo romanzo di Tiziano Sclavi, ha per protagonista Francesco Dellamorte (Rupert Everett), guardiano di un piccolo cimitero dove le salme, immuni al sonno eterno, si ostinano a rifiutare la sepoltura. Il personaggio principale, sul piano fisico e caratteriale, costituisce un prototipo di Dylan Dog, altra famosa creatura sclaviana: malinconico, taciturno e irrimediabilmente romantico, Francesco vive insieme allo strambo Gnaghi (François Hadji-Lazaro), ometto calvo e robusto, la cui vistosa espressività facciale sopperisce alle limitate capacità linguistiche. Notte dopo notte, ai due compari tocca affrontare una serie di disavventure surreali, prive di un’apparente continuità logica, che spaziano elegantemente tra la commedia e lo humor nero, il farsesco e l’introspezione poetica.

Rupert Everett in “Dellamorte Dellamore”

Il vero battesimo della zom com si ha però con L’alba dei morti dementi (Shaun of the Dead, 2004), diretto dal britannico Edgar Wright.

Primo capitolo della Trilogia del Cornetto (così ribattezzata perché in ogni film, con intento allegorico, compare uno dei noti gelati), Shaun of the Dead ruota intorno ad una buffa coppia di personaggi, anch’essa convivente nella medesima abitazione: Shaun (Simon Pegg), trentenne dal carattere poco risoluto, i difficili trascorsi familiari e la vita sentimentale in piena crisi; e il suo migliore amico Ed (Nick Frost), un goliardico cialtrone. Di fronte all’improvvisa apocalisse zombi scoppiata per le strade londinesi, i due non hanno idea migliore che barricarsi nel pub dove si recano abitualmente.

L’enorme talento registico di Wright, grazie al ritmo sincopato del montaggio e al delizioso british humour dei dialoghi, sforna un vero e proprio cult, straricco di citazioni e di episodi esilaranti che si susseguono senza perdere colpi. Il genere di riferimento ne esce rinnovato alla base.

L’ironia intacca già il titolo inglese, dove il nome del protagonista, Shaun, evoca il romeriano Dawn (alba), con un gioco di parole impossibile da tradurre. Il titolo italiano, di conseguenza, punta su un compromesso aggettivale: L’alba dei morti dementi. Ma la variante, per quanto simpatica, si rivela poco giustificata, poiché le creature risorte non esibiscono una particolare stupidità rispetto alla tradizione.

L’ironia intacca già il titolo inglese, dove il nome del protagonista, Shaun, evoca il romeriano Dawn (alba), con un gioco di parole impossibile da tradurre. Il titolo italiano, di conseguenza, punta su un compromesso aggettivale: L’alba dei morti dementi. Ma la variante, per quanto simpatica, si rivela poco giustificata, poiché le creature risorte non esibiscono una particolare stupidità rispetto alla tradizione.

Oltre a riscuotere un ottimo successo in sala, il film riceve una serie di giudizi entusiasti da autorità come Quentin Tarantino, Steven King e lo stesso Romero. Il padre dello zombie movie, in segno di apprezzamento, include addirittura un cameo di Wright e di Pegg nel quarto capitolo della saga, La terra dei morti viventi, dove i due compaiono come zombi ammaestrati.

La carriera di Wright ne viene ufficialmente consacrata, così come il sodalizio tra lui, Pegg e Frost, nato con la sitcom Spaced (1999-2001), e quindi riconfermato nei successivi capitoli della Trilogia, Hot Fuzz (2007) e La fine del mondo (2013), a loro volta parodie del genere poliziesco e di quello fantascientifico.

Simon Pegg (a sinistra) e Nick Frost (a destra) ne “L’alba dei morti dementi” (“Shaun of the Dead”)

Meno sfacciato, ma non per questo meno intelligente, il film canadese Fido (Andrew Currie, 2006) descrive l’anormale amicizia che lega uno zombi e un bambino. L’affetto tra i due personaggi matura in un singolare contesto storico, una versione ucronica degli anni Cinquanta, considerabile come un sequel alternativo alla Notte romeriana: lo scoppio dell’epidemia mortale sfocia in un conflitto planetario, della durata di molti anni, che invece di vedere sconfitti gli uomini, si conclude con il loro trionfo. Il successo è accompagnato da una retorica identica a quella statunitense: i cinegiornali decantano le virtù dei vincitori, l’armonia sembra essere ipocritamente restaurata.

Billy Connolly in “Fido”

Intanto l’azienda Zomcon (nomen omen), incaricata della sicurezza nazionale, sviluppa un collare elettrico attraverso cui è possibile reprimere gli istinti omicidi dei morti. Ciò consente d’inquadrare i vecchi nemici in termini di pubblica utilità, riservando loro un infame destino: come tanti animali posti sotto la minaccia dalla frusta, gli zombi sono costretti a consegnare il latte di prima mattina, a falciare i prati, a servire il pranzo, a trasportare i pacchi per i traslochi, persino a soddisfare le brame sessuali dei vivi. Chi si rivela troppo ingestibile, viene rimpiazzato o spedito a lavorare in catene.

Nella nuova società, promotrice di un falso benessere, analogo a quello sbandierato durante il secondo dopoguerra, possedere uno zombi assume un valore distintivo, non molto diverso dall’ostentare un nuovo elettrodomestico dentro casa.

Ma il piccolo protagonista, bimbo solitario ed empatico, convinto che gli zombi non siano poi così defunti, scopre come alcuni di loro nutrano ancora dei sentimenti. Lo zombi di famiglia, ribattezzato Fido (Billy Connolly), a causa di un malfunzionamento del collare, quand’anche potrebbe riversare i propri istinti famelici sul padroncino, preferisce difenderlo dai bulli o addolcirne la solitudine. Finché la Zomcon, scoperta ogni cosa, non tenta di mettere tutto a tacere.

Ingiustificato il fiasco ottenuto in sala dal film: costato otto milioni di dollari, non ne ha incassato nemmeno uno. Essendo però lo spirito di Fido tra i più rispettosi della poetica romeriana, siamo sicuri che il grande regista abbia amato quest’opera, per il suo adorabile equilibrio di umorismo, delicatezza e violenza gore.

Da sinistra: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone e Abigal Breslin in “Benvenuti a Zombieland”

Al modello zom com s’ispira anche il film Zombieland (in italiano Benvenuti a Zombieland, 2009), con la regia di Ruben Fleischer. Dalla Gran Bretagna si fa ritorno ai vecchi scenari dell’epidemia, gli Stati Uniti, e il numero dei personaggi primari raddoppia: accanto ai protagonisti maschili – un Woody Harrelson mai così spavaldo, insieme ad un cervellotico Jesse Eisenberg che incarna l’esemplare nerd in piena regola – s’impongono la bella Emma Stone e la piccola Abigail Breslin. Stavolta la storia non punta sull’assedio e sulla resistenza agli eventi esterni, bensì sul tragitto compiuto dai personaggi attraverso un’America zombificata, secondo la tipica struttura del road movie (impiegata anche nella serie The Walking Dead).

Sebbene la comicità di Zombieland, rispetto a Shaun of the Dead, appaia prevedibilmente più grezza e chiassosa, le idee alla base della sceneggiatura non scadono mai nella becera demenzialità o nell’espediente volgare, raggiungendo picchi di un’intelligenza genuina. Tra i vari siparietti, il film vanta anche un gustoso cameo di Bill Murray. A maggior ragione dispiace che il recente sequel, Zombieland – Doppio colpo (2019), sacrifichi gran parte della forza originaria a favore di un trascurabile effetto nostalgico.

Nicolas Hoult (R.) nel film “Warm Bodies”

Warm Bodies, uscito sulla scia di Twilight (ma migliore di quest’ultimo sotto ogni aspetto, per quanto i produttori siano gli stessi), racconta l’amore al tempo degli zombi: ad otto anni dall’apocalisse mondiale, l’attraente non-morto R. (Nicholas Hoult) perde la testa per la viva Julie (Teresa Palmer), venendo inaspettatamente ricambiato. La ragazza, tuttavia, è figlia di un severo colonnello (John Malkovich) a capo dell’ultima resistenza umana. Palesi i riferimenti al Romeo e Giulietta di Shakespeare, a partire dagli stessi nomi dei personaggi.

Scritta e diretta da Johnatan Levine, sulla base dell’omonimo romanzo di Isaac Marion, la love story interraziale presenta alcune interessanti novità. Se da una parte, in modo simile al Ritorno dei morti viventi, gli zombi assorbono i ricordi delle loro vittime divorandone il cervello, ed è questo l’unico rimedio al loro incolmabile vuoto esistenziale, dall’altra ci è possibile ascoltare i flussi coscienza elaborati dal protagonista, che per il resto è costretto ad esprimersi a forza di rantoli e di parole sussurrate.

Da questi dettagli vediamo spuntare l’ipotesi di una cura al flagello epidemico. L’amore impossibile, infatti, avvia un radicale processo di metamorfosi che consente addirittura una riconciliazione tra le due fazioni avverse: non più quella dei Montecchi e quella dei Capuleti, bensì quella dei morti e quella dei vivi.

Bill Murray (a sinistra), Chloë Sevigny (al centro) e Adam Driver (a destra) ne “I morti non muoiono”

Piuttosto debole, infine, la parentesi cadaverica intrapresa da Jim Jarmusch, I morti non muoiono (2019). Le carte vincenti in realtà ci sarebbero tutte: un acclamato regista statunitense, noto per il taglio contemplativo, tipicamente underground, dei propri lavori; un argomento malleabile da poter declinare a piacere; un cast di cui fanno parte attori formidabili come Adam Driver, Tilda Swinton, Bill Murray, Steve Buscemi e Tom Waits. Ciononostante, privo di qualunque ispirazione, Jarmusch non riesce mai a far decollare la storia, vanificando gli spunti metanarrativi e sconfinando rapidamente nella noia, senza aggiungere nulla di notevole al filone zom com.

Un vero peccato, soprattutto se si pensa a come un’altra sfera orrorifica, quella del vampiro, abbia invece trovato terreno fertile nell’estetica del regista: Solo gli amanti sopravvivono (Only Lovers Left Alive, 2013) è il mirabile frutto di quest’incontro.

Dall’Oriente con orrore

Il mondo asiatico è terra incubatrice di révenants. Vi abbondano pallide apparizioni (soprattutto femminili), ombre sfuggenti ed altre creature sovrannaturali, che dall’antico immaginario popolare s’insinuano nel linguaggio dell’arte. Inevitabile che il nostro cinema, sempre incline a fagocitare storie provenienti da culture lontane, adotti nel tempo varie entità dell’horror asiatico: si pensi alla demoniaca Sadako in Ringu (Hideo Nakata, 1998), da noi riapparsa col nome Samara in The Ring (Gore Verbinski, 2001), o alla spettrale Kayako in Ju-on (Takashi Shimizu, 2000), inserita nel remake The Grudge (sempre diretto da Shimizu, nel 2004).

Ma con gli zombi, una volta tanto, le direttrici geografiche di trasmissione sembrano invertirsi, e la leggenda caraibica raggiunge l’Estremo Oriente filtrata direttamente dalla versione romeriana.

In particolare, dal 2016 in poi, alcune produzioni sudcoreane e giapponesi adoperano l’estetica cannibalica dei morti viventi per tentare soluzioni innovative e sperimentali. La strada imboccata è, a seconda delle circostanze, quella del pathos o dell’umorismo.

Avendo già menzionato il film Train to Busan e la serie Kingdom, più interessate alla dirompente drammaticità dell’epidemia, vale la pena soffermarsi su One Cut of the Dead (2017), gradevole esempio di zom com in salsa orientale, scritto e diretto da Shin’ichirō Ueda.

Anche in questo caso, come per Shaun of the Dead, il titolo oscilla tra omaggio e parodia: il complemento di specificazione, caratteristico della saga romeriana, viene unito al sintagma One Cut, che nel gergo cinematografico significa “piano sequenza” (ma in italiano l’allusione viene rimossa e sostituita dall’insensato Zombie contro zombie).

La tecnica del piano sequenza prevede un’unica ripresa effettuata in tempo reale rispetto all’azione. Al suo interno, pur non essendovi tagli, è comunque riconoscibile un montaggio dinamico, poiché la macchina da presa sviluppa una serie di movimenti tra i personaggi e gli oggetti presenti sul set. Il piano sequenza si distingue a sua volta dal long take, una lunga inquadratura che non esaurisce l’intero flusso dell’azione, e che spesso, nel completare la scena, si somma ad altri segmenti analoghi.

La scelta del titolo, One Cut of the Dead, ha dunque uno scopo formale, ma anche intradiegetico: ad aprire il film è proprio un bizzarro piano sequenza di quasi quaranta minuti, i cui segreti si chiariscono nella seconda metà della storia, attraverso una serie di espedienti narrativi che sondano la macchina produttiva dello zombie movie a basso costo.

L’horror non è estraneo a scelte stilistiche di questo tipo. Fin dai tempi di Blair Witch Project (1998), il falso documentario (in inglese mockumentary) lavora sul senso di realismo percepito dallo spettatore. Alla stessa impostazione ricorrono film come Rec e il romeriano Diary of the Dead (2007).

Così, anche il piano sequenza di One Cut of the Dead immerge subito in una storia che, per più di mezz’ora, non offre attimi di pausa.

Con una significativa differenza: l’impianto spaventoso, qui, fornisce il pretesto per adottare registri differenti, unendo gli equivoci e i precari meccanismi familiari, tipici della commedia, alla riflessione meta-cinematografica. Il risultato diverte e conquista. One Cut of the Dead, costato appena venticinquemila euro, rovescia i topoi al quale il cinema ci ha abituato, e svela, ancora una volta, le infinite potenzialità del genere zombi.

Emanuele Arciprete

FILMOGRAFIA DI RIFERIMENTO

- L’isola degli zombi (White Zombie, 1932)

- L’ombra che cammina (The Walking Dead, 1936)

- King of the Zombies (1941)

- Ho camminato con uno zombi (1943)

- L’ultimo uomo della Terra (1964)

- Terrore nello spazio (1965)

- La lunga notte dell’orrore (The Plague of the Zombies, 1966)

- La notte dei morti viventi (1968)

- Non si deve profanare il sonno dei morti (1974)

- Zombi (Dawn of the Dead, 1978)

- Zombi 2 (1979)

- Paura nella città dei morti viventi (1980)

- La casa (Evil Dead, 1981)

- E tu vivrai nel terrore! L’aldilà… (1981)

- Il giorno degli zombi (1985)

- Re-Animator (1985)

- Il ritorno dei morti viventi (1985)

- La casa 2 (Evil Dead II, 1987)

- L’armata delle tenebre (1992)

- Dellamorte Dellamore (1994)

- 28 giorni dopo (2002)

- Resident Evil (2002)

- L’alba dei morti dementi (Shaun of the Dead, 2004)

- L’alba dei morti viventi (2004)

- La terra dei morti viventi (2005)

- Fido (2006)

- 28 settimane dopo (2007)

- Grindhouse – Planet Terror (2007)

- Rec (2007)

- Le cronache dei morti viventi (Diary of the Dead, 2007)

- Benvenuti a Zombieland (Zombieland, 2009)

- The Horde (2009)

- Survival of the Dead – L’isola dei sopravvissuti (2009)

- The Walking Dead (2010 – in corso)

- Warm Bodies (2013)

- World War Z (2013)

- Ash vs. The Evil Dead (2015-2018)

- Train to Busan (2016)

- Pride + Prejudice + Zombies (2017)

- Kingdom (2017 – in corso)

- Zombie contro zombie (One Cut of the Dead, 2017)

- The End? L’inferno fuori (2017)

- Zombieland – Doppio Colpo (2019)

- The Nest – Il nido (2019)

- I morti non muoiono (2019)